Самолеты мира, 2005 № 01 | страница 61

– разнесенное двухкилевое вертикальное оперение, располагавшееся для оптимизации графика поперечных площадей по длине несущего корпуса в промежутке между крылом и горизонтальным оперением.

Применение столь большого числа новшеств удачно совмещалось в конструкции самолета практически с первого раза.

Самые большие сложности на этом этапе возникли с размещением основных опор шасси. Проектировщиков устраивал вариант с уборкой основных опор в фюзеляж, который обеспечивал наименьшие изменения внешних обводов самолета. В обиходе он получила название «квазивелосипедного», потому что здесь было реализовано стандартное распределение нагрузок между передней и основными опорами при довольно узкой (почти как в велосипедной схеме) колее. Последнее обстоятельство вынудило разработчиков предусмотреть установку на самолете дополнительных поддерживающих опор, убирающихся в специальные обтекатели на крыле.

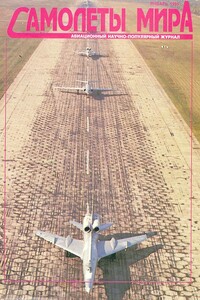

Впервые общий вид нового самолета Павел Осипович Сухой увидел в феврале 1970 г. Генеральному предложенный вариант понравился, и он утвердил его для дальнейшей углубленной проработки. Таким образом, в феврале 1970 г. официально было положено начало работам над проектом нового истребителя, получившего условное обозначение Су-27 и открытый заводской шифр Т-10.

Серьезные проблемы предвиделись в области аэродинамики. Отечественный истребитель должен был успешно вести маневренный воздушный бой против F- 15. Сложности возникали с обеспечением заданных весовых характеристик.

Необходимо было разработать самолет с компоновкой, обладающей существенно лучшими аэродинамическими характеристиками в заданной области скоростей и углов атаки. Такими новыми решениями на Т-10 стало:

– применение интегральной компоновки и «синусоидального» (оживального) крыла переменной стреловидности с корневым наплывом;

– применение на крыле острых профилей, деформации срединной поверхности и фиксированного отгиба носка; а также переменной по размаху относительной толщины профиля и геометрической крутки крыла, предложенных Л. Г. Черновым.

Дополнительный выигрыш пытались получить за счет применения на крыле «законцовки Кюхемана».

Основной целью применения интегральной компоновки, с точки зрения аэродинамики, было получение близкого к оптимальному (эллиптическому) распределение циркуляции по размаху крыла, что обеспечивало минимальное индуктивное сопротивление.

Кроме этого, при условии равенства внутренних объемов, уменьшалась величина омываемых поверхностей, а, значит, и величина сопротивления. За счет деформации срединной поверхности пытались добиться улучшения несущих свойств.