Мир Авиации 1999 01 | страница 20

Несмотря па ряд недостатков, общая надежность ЮГ-1 была выше, чем у многих отечественных машин и значительно выше, чем у французских «Голиафов». В 1930 г. 55-ю и 57-ю аэ признали лучшими по безаварийности полетов в Ленинградском округе.

Но в том же году началось серийное производство отечественных цельнометаллических бомбардировщиков ТБ-1. Последний несколько уступал «юнкерсу» по скорости, но превосходил по потолку, скороподъемности. а также по весу и ассортименту боевой нагрузки. Кроме того, туполевский самолет с самого начала проектировался как боевая машина, а не являлся переделкой пассажирской, как ЮГ-1. Его двухмоторная схема давала определенные преимущества в отношении обзора и обстрела, облегчала прицеливание при бомбометании. Тяжелые эскадрильи начали переход на ТБ-1.

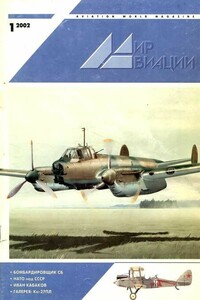

Поплавковый ЮГ-1 одной из морских авиачастей

СССР-Н4 на острове Врангеля. Фото предоставлено С. Каминским

В то же время все первые серии новых бомбардировщиков комплектовались только колесным и лыжным шасси. Поплавковый ТБ-1а только проектировался. Это предопределило решение о передаче большей части ЮГ-1 в морскую авиацию. По планам УВВС в 1930 г. Ленинградский округ должен был передать ВВС Балтфлота четыре «юнкерса», в 1931 г. — еще столько же. Для этих машин в Германии заказали новые комплекты поплавков.

Летом и осенью 1931 г балтийские ЮГ-1 приняли участие в войсковых испытаниях авиамин ВОМИЗА-100. С 13 июля по 9 октября самолеты сбросили 24 мины с высот от 500 до 1500 м. В своем рапорте начальник Воздушных сил Балтийского моря Никифоров рекомендовал после устранения выявленных недостатков принять эту систему на вооружение.

И действительно, в марте 1932 г. мину ВОМИЗА-100 приняли на вооружение под названием МАВ-1. Но ЮГ-1 ее носителями фактически так и не стали.

И в морской авиации век ЮГ-1 оказался недолгим — уж очень ограниченными были его боевые возможности. Основной «ахиллесовой пятой» немецкой машины являлась малая грузоподъемность. Еще в декабре 1929 г. командование Воздушных сил Балтийского моря констатировало этот недостаток: «Самолеты бомбардировщики-торпедоносцы ЮГ-1, удовлетворительные по своим летным качествам, обладают недостаточной грузоподъемностью, что ограничивает радиус действия при необходимой нагрузке бомб или торпеды».

В июле 1929 г. ТБ-1 впервые поставили на поплавки от ЮГ-1, а к концу 1931 г. серийные ТБ-la на поплавках типа «Ж» (по типу английских) уже поступили в строевые части (в том числе в 62-ю аэ). ТБ-1 а, как и «юнкере», мог нести мину МАВ-1 и торпеду ТАН-12. Но в отличие от немецкой машины на нем предусматривалась подвеска высотной торпеды ТАВ-15 (из-за длинной парашютной коробки она не умещалась под ЮГ-1), а максимальный калибр бомб у отечественного самолета доходил до 500 кг (у ЮГ-1 — 82 кг). Уже в декабре 1930 г. начальник УВВС П. И. Баранов признал «юнкере» неудовлетворительным как торпедоносец.