Листы имажиниста (сборник) | страница 17

Заметим, что «Итак итог», книга едва ли менее мрачная, была еще впереди. В связи с этим сборником следует сделать одно уточнение. Бывший имажинист М. Ройзман вспоминал: «почти все стихи, как и последняя книга Вадима („Итак итог“), посвящены памяти Юлии»[64]. Однако память подвела мемуариста. Да, книга Вадима Шершеневича «Итак итог» (1926) посвящена Юлии Сергеевне Дижур, жене поэта, – но отнюдь не ее памяти. Ибо, как установил G. Nivat[65], актриса Юлия Дижур покончила с собой в 1927 году…

Приведем несколько фактов из жизни поэта, истолковать которые – в их совокупности – можно, пожалуй, только с привлечением некоего мистического элемента. Итак, мать поэта в девичестве носила фамилию Львова. Критик, «специализировавшийся на имажинизме» в 20-е годы, звался Львов-Рогачевский. Поэтесса Надежда Львова, приятельница Шершеневича и возлюбленная его учителя В. Брюсова, подобно Юлии Дижур, покончила с собой выстрелом из револьвера. Добавим к этому, что Львом звали соратника Шершеневича по «Мезонину поэзии» Зака и первого мужа Юлии Дижур – поэта Моносзона!..[66]

Итак, претендуя в 1920 году быть «первым раскатом всемирной духовной революции», 1925 год русский имажинизм проводил в «кафэ-пивной» «Калоша». В исполненной горечи статье «Существуют ли имажинисты?» в 1928 году Вадим Шершеневич писал:

«Теперь сама поэзия пущена врукопашную. Здесь побеждает уже не мастерство, не точность прицела, не разрыв лиризма, а более крепкий кулак.

<…>

В таком виде искусство вообще помочь не может, ибо пользование искусством в таком смысле сильно напоминает вколачивание в стену гвоздей фарфоровой чашкой»[67].

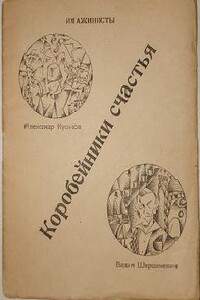

«Да, общество, приближавшееся к 30-м годам, от поэзии ожидало „полуимажинистских полуметафор“ типа „Сталин как Ленин“ – но не более того. Разумеется, „конец имажинизма“ имел и внутренние, не менее важные причины. Есенин, женившись на Дункан, надолго уезжает за границу. Мариенгоф? Хотя с тем же Толей… я очень дружен, но все же есть некоторый холодок, который в отношениях мешает больше, чем открытая ссора»[68], – пишет Шершеневич в 1924 году А. Кусикову в Берлин. Литературное одиночество?.. Но в конце концов имажинизм имажинизмом, а поэзия – дело сугубо индивидуальное. Но «идеальный» поэтический возраст (30 лет) Шершеневич уже перешагнул. А «второе дыхание» не открылось: немногочисленные стихи второй половины 20-х и 30-х годов представляют собою «оглядки» на начало 20-х и сетования на «старость» и – приглушенно – на «неблагополучие в королевстве Датском»… Ранняя «senilia»?.. Впрочем, существует и еще одно немаловажное обстоятельство.