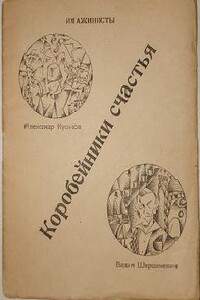

Листы имажиниста (сборник) | страница 13

Согласимся, с амбициями лидера «войти в литературу» «Серебряного века» было непросто. Все «роли» были уже как бы распределены. Стать лидером символизма? Но куда денешь Брюсова, Белого, Блока, Сологуба наконец? Эго-футуризм? Но перещеголять Игоря Северянина человеку с двумя высшими образованиями и отменным знанием языков не дано. Можно подумать, что и имажинизм-то русский возник лишь потому, что Вадиму Шершеневичу стало в тягость ходить «в тени Маяковского». И действительно, если мы сравним стихи Шершеневича-футуриста 15–17-х годов с его же имажинистскими стихами 18–19-х годов (задача облегчается тем, что они помещены в сборнике «Лошадь как лошадь»), то никаких разительных стилистических отличий меж ними обнаружить нам не удастся.

Однако и с отечественным имажинизмом все оказалось не так-то просто. Довольно скоро Есенин предъявил свои права на первенство, и права, по мненью многих, вполне законные.

Но однажды Вадим Шершеневич достиг, сам того и не ожидая должно быть, несомненного первенства.

Вспомним известные строки В. Кириллова и В. Маяковского. Первый предлагал: «Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля!»[49]. Мысль второго была конкретней:

Принято считать, что именно они первые «объявили войну Рафаэлю». И случилось это во взвихренном 1918-м.

Однако за пять лет до того, в статистически-безоблачном 1913 году, юный Вадим Шершеневич воззвал:

Правда, обнажаться (а Рафаэль был одной из главных помех для реализации плана «Начнем с нуля, или Голый человек на голой земле») все трое начали с разной целью. Если Маяковский, державший путь в сторону ЛЕФа, и пролеткультовец Кириллов, заголясь, тотчас намеревались облачиться в родченковскую «прозодежду» либо замятинскую «юнифу», то эго-футурист определенно собирался так, в натур-философском виде, и остаться, намерения свои маскируя неким «голубым пенснэ». Ясно, что никакого пенсне ни в 1913 году, ни позже Шершеневич не носил!

В «Записках поэта» конструктивиста Сельвинского можно обнаружить следующую эпиграмму на имажиниста Шершеневича:

Автором эпиграммы является, скорее всего, сам Сельвинский. Но попробуем как бы закрыть глаза на общее для практически всех поэтических школ свойство: самоутверждаться в первую очередь за счет оплевывания тех, кому они, как школы, более всего обязаны. Такова, очевидно, диалектика развития поэзии. И не только отечественной. Тем более и сам имажинизм (в лице Вадима Шершеневича) расставался с «Прекрасной Дамой» символизма, или с «Проституткой» (а таков был, в сущности, эстетический женский идеал эго-футуризма), отнюдь не как лорд Байрон расставался с леди Байрон. Но «душа» Вадима Шершеневича, каковой она раскрывается в лирике поэта, действительно имеет весьма мало традиционно «девичьих» черт. Может показаться даже, что Психея эта – мужского пола. Не опровергает такое предположение и сам Шершеневич – теоретик имажинизма: «Имажинизм есть первое проявление вечномужского. <…> До сих пор покоренный мужчина за отсутствием героинь превозносил дур; ныне он хвалит только самого себя»