Листы имажиниста (сборник) | страница 14

Едва ли. Ибо по Шершеневичу: «Имажинизм таит в себе зарождение нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма арлекинадного порядка»[54]. Итак, «арлекинада», иначе говоря «игра». А какие же задачи у игры, кроме самой игры? Она вполне самодостаточна.

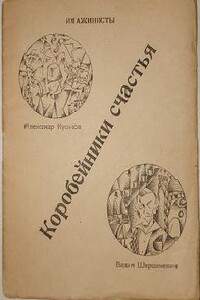

Изданная в 1920 году брошюра Вадима Шершеневича «2 × 2 = 5» представляет собой краткое изложение теории имажинизма, изобилующее «примерами из практики». Эту остроумную книжку можно рассматривать как одну из поэм Шершеневича. Строго филологически она, может быть, и не слишком оригинальна: читавшему прежде А. Потебню, знакомому со стиховедческими работами В. Брюсова и А. Белого – многое в ней покажется не столь уж и новым. Но работа содержит «правила игры» имажинизма, довольно строго соблюдаемые В. Шершеневичем в его поэтической практике. Более того, знакомство со стихами Шершеневича-имажиниста лучше всего предварить чтением этой книжки. Тогда многочисленные вопросы по поводу тех или иных многочисленных «отклонений от языковой нормы» в его стихах просто-напросто не возникнут.

Любопытное наблюдение. Эксперименты с поэтическим языком, предлагаемые Шершеневичем в «2 × 2 = 5» (особенно – глава «Ломать грамматику», посвященная видному русскому языковеду А. М. Пешковскому), парадоксальным образом совпадают порой с фактами «детского языка» в «гениальном» возрасте от двух до пяти лет, с любовью собранными и описанными Корнеем Чуковским! Забавным образом сопоставима и цифровая символика названий: «2 × 2 = 5» и «От 2 до 5»!..

Возникает ощущение, что Вадим Шершеневич, пожалуй даже и неосознанно, ставил перед собой задачу стяжать лавры «русского Бодлера от имажинизма» (не забудем, что Шарль Бодлер был самым почитаемым поэтом еще у эго-футуристов). Тогда неслучайным будет и то обстоятельство, что он отважился на перевод «Цветов зла» – и в одиночку перевел их полностью.

Впрочем, намерения намерениями, но эротическая поэзия у Шершеневича зачастую носит прохладный, внешнеописательный, – словно бы брюсовский, – характер. А тщась выглядеть то пресыщенным дэнди «из Парижа и Лондона», то – при помощи «маяковских» «гиперсексуальных» метафор – этаким Колосс-Эротом, поэт (скажем мягче, «лирический герой» поэзии Шершеневича) предстает перед читателем скорей как казанский гимназист выпускного класса, насмотревшийся определенного рода «карточек».