Тяжелые люди, или J’adore ce qui me brûle | страница 18

Его смерть так и осталась неподтвержденной, она настолько мало напоминала старуху с косой на старинных гравюрах, что родители просто не могли в нее поверить. Она появилась и улетучилась, как туман, как мерцающая загадка, как порыв ветра, прилетевший ниоткуда. Зато в них росла непостижимая надежда, подымающаяся из бездны страха и струящихся видений, росла и крепла тем сильнее, чем дольше они не видели сына, да и сам он, казалось, исчезал за фотографиями, которые они ставили перед собой. Уже и с них он исчез. Для родителей наступило время, когда любое осязаемое свидетельство, пусть самое жестокое, явилось бы облегчением, а то, что он оставался просто пропавшим без вести, было тяжелее смерти или того, что они упрямо считали смертью. Ведь не могло быть смертью то, что человек просто исчезал, будто его и не было никогда, растворялся словно призрак, наваждение, ничто, неудавшаяся фантазия, мираж, растаявший в воздухе, — в воздухе, все еще наполненном блуждающими огоньками материнской надежды. И хотя Ивонна категорически качала головой, надежда жила и часто манила мать за грань безумия — правда, безумия в изысканной форме, не надрывных воплей, а лишь навязчивой идеи стареющей супруги пастора, регулярно поливающей цветы, тайком записывающей свои видения и все более уверенной в сказочном возвращении своего сына — как небесного сына нового откровения.

Она сама умерла через несколько лет.

Это была история о Хинкельмане, молодом ученом, который покончил с собой, когда его бросила жена, потому что вдруг перестал понимать что-либо. Хинкельман, или Интермеццо: взгляд со стороны Ивонны, со стороны жизни.

II. Турандот, или Тоска по силе

Прошли годы.

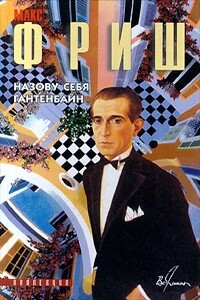

У Ивонны была собственная квартира. Наверху в старом доме. Нужно было пройти через тенистый двор с коваными оградками, мощенный замшелым булыжником, который напоминал о стуке копыт, об изящных экипажах, — в этом сквозило запустение на манер того, что должно было окружать спящую красавицу, отчего некоторые посетители, знавшие Ивонну как элегантную даму, приходили в совершеннейшее замешательство, разочаровывались в своих потаенных видениях или испытывали прилив смутного, но отчаянного воодушевления. Во всяком случае, попав в этот дворик, люди нередко выходили обратно и проверяли номер дома, прежде чем отваживались войти, но в глубине души все же сохраняли уверенность, что над ними посмеялись, что в этом старом доме вообще никто не живет и дверь не откроет. Никто из тех, кому приходилось впервые качнуть тяжелый язык колокольчика, не ожидал, испуганный звонком, что наверху его встретят простор, свет и задушевный прием. После замешательства, вызванного черным мхом на лестнице из песчаника и сухим шелестом стародавней осенней листвы, это было вторым сюрпризом, словно насмешкой над первым. Встречала она входящих с безукоризненной вежливостью и в безукоризненном платье, словно как раз собралась выйти в свет, отчего совершеннейшим образом обезоруживала входящих, зачастую с комическим результатом: избавившись от пальто, они не решались переступить порог, шаркали, будто освобождая ноги от какой-то бесконечной грязи, смущенно потирали руки, — а ведь забредавшие сюда господа, слава Богу, давно уже не были школьниками, хотя большинству из них, как выяснялось, еще кое-что предстояло усвоить.