Все во мне... | страница 126

и это был правильный ответ, потому что емкости с фирменными наклейками можно наполнять только соответствующим этим наклейкам содержимым — это я выучил, благодаря чему и сумел благополучно сдать экзамен. Да, но что толку было мне теперь от так называемого удостоверения младшего продавца? Ведь я со своим больным легким вообще не имел права работать в торговле продуктами питания — как, впрочем, не мог (из-за того же больного легкого) и петь. Я был обречен на то, чтобы, получая крошечную инвалидную пенсию, жить вместе с моими родными на улице Радецкого, повиснув дополнительным грузом на их шеях. Я был обречен на бесцельное шатание по улицам, был попросту ото всего отрезан. Моя единственная надежда состояла в том, что мне оплатят проезд до Графенхофа — то есть что я получу направление в туберкулезный санаторий, который пользовался самой ужасной репутацией и которого все панически боялись. По правде говоря, я не мог дождаться минуты, когда наконец сяду в поезд: раз уж я сжимал в руке билет до Графенхофа, я просто обязан был радоваться, хотел я того или нет, — и я радовался. Я радовался тому, что мне позволили отправиться в это кошмарное заведение, — такова правда, сколь бы непостижимой она ни казалась. Попав в Графенхоф, который, возможно, не так плох, как о нем говорят, думал я, я смогу передохнуть, и у меня будет время поразмышлять о дальнейшем; тогда как в Зальцбурге, дома, у меня не было никакого свободного времени и никакой передышки. Я постоянно чувствовал, что вот-вот задохнусь, пока находился в Зальцбурге, и меня все время преследовала одна-единственная мысль, мысль о самоубийстве; но чтобы действительно совершить самоубийство — для этого я был слишком трусливым и слишком любопытным ко всему; всю жизнь я отличался просто-таки бесстыжим любопытством, которое вновь и вновь препятствовало моему самоубийству, — я бы уже тысячу раз убил себя, если бы не мое бесстыжее любопытство, каждый раз удерживавшее меня на земле. Ничем и никем — на протяжении всей жизни — не восхищался я больше, чем самоубийцами. Они превосходят меня во всем, во всем, думал я всегда, а я, ничтожество, цепляюсь за свою жизнь, какой бы ужасной и ничего не стоящей, мерзкой и пошлой, дешевой и подленькой она ни была. Вместо того чтобы убить себя, я иду на всяческие отвратные компромиссы, подделываюсь подо всех и вся и по своей бесхарактерности довольствуюсь жалким прозябанием, похожим на вонючую, но теплую шубу! Я презирал себя, потому что, несмотря ни на что, продолжал жить. Сидя на пне, я видел абсолютную абсурдность своего существования. Я видел себя на кладбище, идущим к могиле деда и потом обратно: от тех грандиозных планов, что строили мы оба, остался холмик земли; да еще пустая комната в конце коридора — одежда деда до сих пор висит, нетронутая, на двери, а в ящике на письменном столе расставлены карточки с записями, материал для его прерванной работы, но среди них попадаются и совсем банальные записки, вроде:

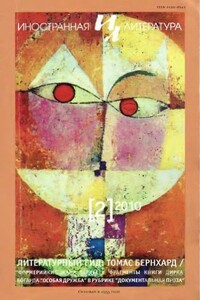

Книги, похожие на Все во мне...