Авиация 2001 04 | страница 9

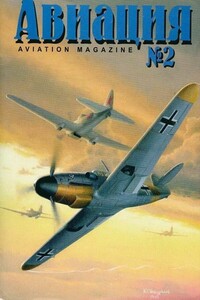

Когда Bf 109 и Bf 110 сопровождали свои бомбардировщики, они также предпочитали не ввязываться в драку. Если над объектом барражировали наши истребители, немцы обычно отказывались от бомбардировки и уходили на другую цель. Лишь над линией фронта пилоты "мессершмиттов" позволяли себе вступить в бой с нашими истребителями, но и здесь делали это весьма осторожно, явно избегая лобовых атак.

Даже атакуя не прикрытые истребителями группы СБ немецкие летчики не бросались на врага сломя голову, а предпринимали атаки на большом удалении, заходя то с одного борта, то с другого, изматывая этим воздушных стрелков и заставляя их впустую тратить боезапас. Только после того, как замолкали огневые точки СБ, "мессеры" подходили вплотную и почти в упор, с дистанции 40-50 метров, расстреливали бомбардировщики.

Уже через неделю после начала войны в журнале оперативных сводок 72-го САП появилась запись, отражавшая характер боевой деятельности немецкой авиации на Мурманском направлении: "Вывод: в воздушном бою наши истребители имеют большое преимущество перед истребителями противника, последние вступают в бой с нашими только при наличии большого превосходства в количестве." [0ЦВМА, Ф. 20, д. 6500, л. 11]

Пилотам "Штук" летом 1941 года при действиях над Заполярьем приходилось учитывать численное преимущество И-16 и И-153, при этом нередко боевые вылеты не обеспечивались истребительным прикрытием.

4 сентября 1941 года Арнульф Блазиг (Hptm Arnulf Blasig) был награждён "Рыцарским крестом". Блазиг находился в должности командира IV.(Stuka)/LG 1 с 01.07.1941 по 30.06.1942 гг.

Такую тактику противника на Северном ТВД наши газеты называли "трусливой" "подлой" и т. п. В свою очередь наши лётчики-истребители представлялись читателям как "русские богатыри", желающие "честного отрытого боя". На фоне катастрофических потерь первых недель войны в западных округах советская пропаганда на все лады превозносила успехи лётчиков- североморцев. Создавалось представление, что в Заполярье советские лётчики не просто дерутся с врагом на равных, а наводят "страх и ужас" на немецких лётчиков, которые при появлении "краснозвёздных ястребков" разбегаются в разные стороны как "трусливые шакалы". Не случайно в 1941 г. слава о Борисе Сафонове и лётчиках-североморцах гремела на всех фронтах, включая и невоюющий Дальний Восток…

Боевая деятельность советских лётчиков на Крайнем Севере именно так представляется в наших изданиях до сего времени. Не потому ли так задела моя статья о пилотах 6./JG 5 ("ехрertenstaffel") североморца Марданова, который не готов и не хочет признать, что не какие- то особые качества лётчиков-североморцев позволяли вести "успешные" боевые действия против врага, (на стороне которого якобы было и качество, и количество). Факты свидетельствуют, что только наше подавляющее численное преимущество и нежелание немецких пилотов вступать в воздушные бои в заведомо невыгодных условиях и породило миф о славных победах североморских лётчиков.