Мир Авиации 1993 03 | страница 13

Для сокращения сроков выпуска самолетов было решено часть необходимых изменений внести в конструкцию уже в ходе серийного строительства, которое предполагалось развернуть в 1936 г. Серийные машины планировалось выпускать не только в сухопутном, но и в морском варианте базирования, для чего проектировались большие поплавки, устанавливаемые на месте основного шасси.

В ноябре 1935 г. проектирование Т-1 было в основном закончено и составлено его краткое техническое описание. Полным ходом шло изготовление опытного экземпляра. В соответствии с расчетом, Т-1 в сухопутном варианте базирования мог бы иметь максимальную скорость полета у земли (у воды) 358 км/ч, а на расчетной высоте 2,1 км – 400 км/ч, потолок 7000 м. В начале января 1936 г. первая опытная машина покинула сборочный цех ЗОК ЦАГИ. Казалось бы, можно приступать к испытаниям. Но вот здесь-то конструкторов и ждал неприятный сюрприз.

В середине 30-х годов скоростная авиация впервые столкнулась с новым явлением – флаттером – необычайно быстрым нарастанием колебаний конструкции, способным за считанные секунды разрушить самолет. Хотя теоретически флаттер уже был известен, но в отечественной практике с ним тогда еще не встречались, и надежных методов его предварительного расчета пока не было. Когда работы по Т-1 шли к концу, инженер экспериментального аэродинамического отдела ЦАГИ Е. П. Гроссман, один из ведущих советских специалистов по вопросам аэроупругости, провел расчеты уже определившейся конструкции самолета на флаттер. И оказалось, что для горизонтального оперения критическая скорость, то есть скорость, на которой возникает флаттер, столь мала, что самолет не мог быть выпущен на испытания. Требовалась полная переделка горизонтального оперения. Только через четыре месяца, когда эта работа была выполнена, машина вышла на испытания. Кроме оперения на Т-1 заменили и винты: вместо двухлопастных были поставлены металлические трехлопастные переменного шага диаметром 3,55 м.

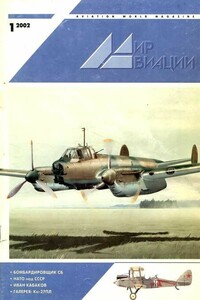

АНТ-41 в сборочном цехе ЗОК ЦАГИ, 20 мая 1936 г. На самолете уже стоит новое оперение. В то время буквами «ИК» на киле и руле поворота в ЦАГИ обозначали опытные и экспериментальные самолеты

28 мая самолет перевезли на Центральный аэродром, где располагался Отдел эксплуатации, летных испытаний и доводок (ОЭЛИД) ЦАГИ. Там и начались заводские испытания Т-1. Ведущим летчиком-испытателем назначили А. П. Чернавского. Сначала выполнялись рулежки и пробежки, а 2 июня 1936 г. был выполнен первый полет, который продолжался 25 минут и закончился вполне благополучно. Началась обычная испытательная и доводочная работа. Самолет оказался простым в пилотировании, обладал хорошей устойчивостью и управляемостью, только для улучшения поперечного управления понадобилось немного увеличить площадь элеронов. После того, как это было сделано, летчик А. П. Чернявский 3 июля 1936 г. отправился в очередной испытательный полет с заданием замерить максимальную скорость и опробовать самолет на скорости, превышающей максимальную на 15% (в пикировании). Этот полет стал для Т-1 роковым. Через семь минут после взлета самолет разбился в районе подмосковной железнодорожной станции Химки. Экипаж спасся на парашютах.