Полутораглазый стрелец | страница 38

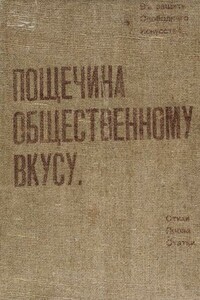

В противоположность Ларионову и Гончаровой, протягивавшим руку итальянским футуристам, будущий «отец российского футуризма» весною 1912 года энергично открещивался от направления, под знаком которого гилейцам было суждено войти в историю русского искусства.

Уходя с диспута, на котором оппоненты отстаивали свои позиции не столько логическими доводами, сколько нечленораздельными возгласами и плоской бранью, публика была разочарована. Ее расчеты на скандал не оправдались: ослинохвостовцы не явились, и Бурлюк, заочно расправившись с ними с большей легкостью, чем его тезка расправился с Голиафом, был убежден, что ему удалось уничтожить в корне футуристическую заразу.

V

Не прошло двух недель с закрытия «Бубнового Валета», как открылся предвозвещенный скандалом на диспуте, «кулуарными» слухами и серией газетных заметок «Ослиный Хвост».

Кроме Ларионова и Гончаровой, в выставке участвовали Малевич, Татлин, Фон-Визен, Моргунов и другие. Уже на вернисаже мнения публики раскололись: одни считали «Ослиный Хвост» левее «Бубнового Валета», иные, напротив, правее. Это могло бы послужить лишний раз доказательством относительности понятий «правизны» и «левизны» в искусстве, если бы не свидетельствовало главным образом о полном невежестве обывателя, для которого «Ослиный Хвост», как и «Бубновый Валет», был лишь очередным аттракционом.

Само название выставки, заключавшее в себе вызов общественным вкусам, усложняло задачу устроителей. Администрация Училища живописи, ваяния и зодчества, в здании которого помещалась выставка, решительно воспротивилась тому, чтобы над входом в «храм искусства» красовалась позорящая его вывеска «Ослиный Хвост»: под угрозой расторжения контракта пришлось волей-неволей примириться с этим требованием. Затем на сцену выступила цензура, запретившая выставлять «Евангелистов» и некоторые другие картины Гончаровой на том основании, что название «Ослиный Хвост» несовместимо с трактовкой религиозных тем. Самые непредвиденные обстоятельства оказывались поводом к придиркам и глумлению. Когда накануне вернисажа в помещении выставки произошел пожар, к счастью, не причинивший экспонатам почти никакого вреда, газеты сообщали, что, несмотря на порчу и гибель многих полотен, они будут восстановлены в течение суток, из чего предлагалось сделать вывод о легкости писания «левых» картин и вообще о несерьезности нового искусства.

Выставка тем не менее охотно посещалась и имела успех, ничуть не уступавший успеху «Бубнового Валета». Это было вполне естественно, ибо в сознании обывателя Бурлюки, Ларионов, Матисс, Кульбин, Пикассо, Гончарова сливались воедино в сплошную бесовщину, над которой, как genius temporis (дух времени), витал всеобъемлющий образ Распутина. Октябристский «Голос Москвы», специализировавшийся на илиодоровщине, гермогеновщине и распутинщине, но вместе с тем спекулировавший и на интересе, вызываемом «левой» живописью, авторитетно заявлял: