Полутораглазый стрелец | страница 37

– Двадцать пять лет – жизнь всякой истины! – возглашал Бурлюк, но люди, пришедшие на диспут в предвкушении скандала, так же прочно верили в незыблемость канона, воплощенного в этикетке шустовского «Спотыкача», как верили в незыблемость «существующего в государстве строя».

Определив кубизм как синоним живописи в наши дни, Бурлюк подверг критике упрощенное понимание кубизма, якобы стремящегося к изображению видимого мира посредством куба.

– Основною целью кубизма, – ссылался он на Глеза и Метценже, – является передача специфически-живописного пространства, отличного и от пространства Эвклида, отрицающего деформацию фигур в движении, и от пространства зрительного.

– Как далеки от этой задачи, – с пафосом восклицал он, – цели, преследуемые итальянскими футуристами!

То обстоятельство, что движение возглавляется не художником, а поэтом, как будто предопределило характер футуристического течения.

В глазах Бурлюка литературность живописного произведения была, конечно, смертным грехом, но я не знаю, на чем основывал он свой упрек в ту пору, когда не был знаком с картинами футуристов даже в репродукциях и, в лучшем случае, прочитал лишь манифест, выпущенный в апреле 1910 года. Мне хочется все же отметить, что, в первый раз публично заговорив о футуризме, Давид счел нужным отмежеваться от него, как от явления отрицательного, как от попытки возродить психологизм, с такими усилиями изгнанный из живописи кубистами и их предшественниками.

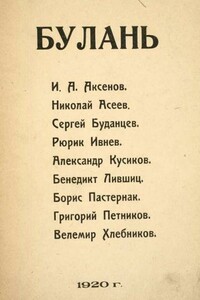

Самый термин «футуризм» нам в то время был еще одиозен. Его подхватил в ноябре одиннадцатого года Игорь Северянин, приставивший к нему слово «ego» и сделавший его знаменем группы петербургских поэтов. Даже позднее, когда и эгофутуристам пришлось как-то формулировать свою программу, они оказались неспособны на это: во всех выпущенных ими маловразумительных декларациях, «скрижалях», «хартиях», «грамотах», «прологах» и «эпилогах» нельзя было при всем желании нащупать хотя бы одну четкую, до конца продуманную мысль. Среди эгофутуристов были небездарные поэты, не говоря уж о таком бесспорном таланте, как Северянин, но их теоретические высказывания отличались такой беспомощностью и механическим соединением с бору по сосенке нахватанных идеек (не идеек даже, а просто модных словечек), что при самом внимательном к ним отношении невозможно было догадаться, чего же они, собственно, хотят, с кем и во имя чего собираются воевать. Присвоив себе наименование футуристов, они сразу сообщили термину «пежоративный» оттенок, побуждавший нас отклонять от себя этот ярлык, когда газеты, против нашей воли, стали нам его навязывать.