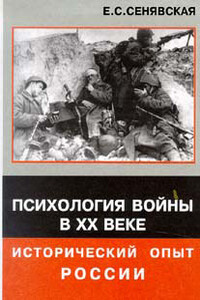

Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России | страница 71

Психология боя и солдатский фатализм

Предыдущий раздел был посвящен преимущественно групповой и массовой психологии, тогда как «атомарный» уровень, из которого складываются социально-психологические процессы и феномены, лежит в области психологии личностной. Здесь мы и рассмотрим некоторые аспекты индивидуальной психологии в контексте экстремальных боевых условий. Уже приведенная выше позиция английского военного психолога Нормана Коупленда о неизменности человеческой природы при постоянном усовершенствовании методов и средств ведения войны, прежде всего вооружения, дает пищу для размышлений и в этом случае. Как и всякая афористически выраженная мысль, она страдает некоторой односторонностью и упрощением: разумеется, человек существенно менялся в ходе социальной эволюции и исторического развития, причем постоянные и переменные величины в этом процессе лежат в разных плоскостях. Меняется смысловое, ценностное, информационное наполнение человеческой психики, тогда как психо-биологическая ее составляющая остается чрезвычайно стабильной. Так, инстинкт самосохранения универсален и детерминирован биологической природой человека, однако механизмы защиты индивидуума в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни, определение линии поведения и даже психологического реагирования, «переживания» ситуации решающим образом зависят от социокультурных параметров личности: этно-культурной, религиозной и т. п. среды, определившей ее воспитание, ценности, установки, нормы поведения. Страх европейца-атеиста, христианина, мусульманина, буддиста и т. д. — это разные «страхи». И решения, принимаемые ими в схожих обстоятельствах, которые, казалось бы, должны рождать в людях одинаковые эмоции, и поведение могут оказываться не только различными, но даже противоположными. Конечно, в одной и той же этно- и социо-культурной среде в течение ХХ века эти качества также подвергались изменениям, но они не были столь очевидны: весьма широкий комплекс психологических качеств российских участников разных вооруженных конфликтов начала, середины или второй половины нашего столетия оставался относительно устойчивым. Отсюда — большое сходство мыслей, чувств, переживаний, оценок, прослеживаемых в документах личного происхождения военнослужащих, созданных в боевой обстановке.

Для проверки данного тезиса проведем сравнительный анализ однотипных источников периодов двух мировых и советско-афганской войн: писем, дневников, воспоминаний российских и советских солдат и офицеров, участников этих событий.