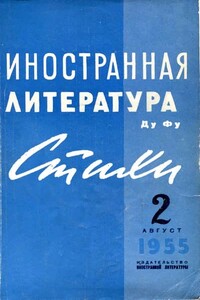

Избранная поэзия | страница 5

"Одиноко сижу в горах Цзинтиншань"

Многие китайские поэты и художники, воспитанные в традициях буддизма и даосизма, стремились к состоянию "отсутствия Я" (такое понятие часто встречалось в философских текстах) и, создавая стихотворение или картину, стирали знаки собственной личности, гасили свои чувства и мысли. Ли Бо (точно так же, как и Ду Фу) — не из их числа. Пылкий, романтичный, необузданный, он подчас доходит до эгоцентризма в выявлении собственного Я, не смущаясь самых «взвинченных» гипербол. Китайские критики со снисходительной улыбкой принимают заверения поэта в том, что его седые волосы свисают на три тысячи (!) саженей; а некоторые из исследователей даже называют Ли Бо "хвастливым, грубым, распущенным, безответственным и лживым". Подобные оценки возникают от недопонимания особенностей китайского средневекового эгоцентризма или, вернее, понимания его на современный западный лад. Между тем в Ли Бо воплощен национальный характер чудака и романтика, всем своим поведением протестующего против догм официальной морали. Ли Бо и Ду Фу обращались ко многим жанрам средневековой словесности — не только поэтическим, но и прозаическим. В традиционном Китае не существовало резких различий между стихами и прозой на классическом литературном языке (зато резко различались классическая и простонародная литературы), и некоторые жанры — к примеру, длинные описательные «оды» — можно в равной мере отнести и к прозе и к поэзии. Ли Бо и Ду Фу оба отдали дань красочному многословию старинной «оды», но прославились они прежде всего своими стихами. Само китайское слово «стихи» ("ши") происходит от названия одного из древнейших поэтических памятников — "Книги песен" ("Ши цзин"), и, таким образом, оно как бы освящено авторитетом многовековой традиции. Во времена династии Тан традиционные формы стиха сохранялись и поэты охотно ими пользовались, создавая произведения простые и безыскусные, близкие по духу народной песне. Но наряду со "стихами старой формы" танские поэты активно осваивали и "современную форму стиха", более напряженную по своей структуре, требовавшую соблюдения строжайших правил рифмовки, параллелизма (средние строки стихотворения как бы зеркально отражали друг друга), чередования тонов (в китайском языке каждый иероглиф произносится определеяным тоном — ровным, падающим или восходящим, и теоретики "современной формы" призывали поэтов подбирать слова с таким расчетом, чтобы в строке возникал законченный музыкальный рисунок и стихи словно бы пелись на заданную мелодию). Оба наших поэта мастерски владели "современной формой стиха", — их отточенные четверостишия и восьмистишия по своей завершенности и строгой упорядоченности всех элементов не уступают знаменитому итальянскому сонету. Не менее искусно они обращались и с формой древней народной песни; особенно это касается Ду Фу, чьи "стихи старой формы" произвели настоящий переворот в китайской поэзии. Согласно традиционному взгляду на народные песни, сформировавшемуся еще во времена "Ши цзина", в них звучал голос народа — вот почему императорами династии Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.) была учреждена специальная Музыкальная Палата, занимавшаяся сбором и систематизацией песенного фольклора. Правители Китая судили по песням о настроениях среди своих подданных, и Ду Фу как бы воспользовался этим традиционным жанром, чтобы рассказать о народных бедах и тяготах. Поэту удалось сплавить форму древних песен с острейшим современным содержанием, насытив их приметами дня, живыми и образными деталями. Вот, например, слова одного из персонажей "Песни о боевых колесницах", воина, посланного на бессмысленную войну с тибетцами: