«Компашка», или как меня выживали из СССР | страница 40

С огромными трудностями мне удалось добиться приема у заместителя министра сельского хозяйства СССР, отвечавшего за развитие сельхознауки,

B.C. Шевелухи [позднее он стал депутатом Госдумы от КПРФ, заместителем председателя Комитета Думы по науке и образованию, а параллельно — одним из ведущих — и самых решительных деятелей руководства российской компартии]. Он встретил меня приветливо, начал с воспоминаний о том, как мы вместе учились в Тимирязевке, упомянув троих — себя, меня и Жореса Медведева, расспрашивал о моей маме, которую когда-то видел во время ее приездов в Москву из Горького и которая скончалась в 1975 году, вспоминал о том, как мы вместе занимались в студенческом научном обществе Тимирязевки. Потом, когда я стал уходить от воспоминаний и сплетен и спускаться на грешную землю, он всё более и более раздражался. Наконец, он буквально раскричался, заявив, что это я сам виноват, что набрал в институт этих людей, которые меня и выгнали («Сам набрал этих проходимцев, а теперь мы расхлебывай»). Когда же я спросил его, почему мне и работать не дают, и из страны не выпускают, он взбесился окончательно (видимо, я нарушил табу и заговорил в начальственном кабинете с встроенными микрофонами о запретной теме) и, вызвав помощника, потребовал, чтобы тот выпроводил меня из здания на улицу.

Больше никто нигде мне работы не обещал. Я пошел с трудовой книжкой в соседские магазины — проситься работать рабочим. В первом же месте, это была булочная, женщина-директор повертела мою трудовую книжку, увидела, какие должности я занимал, и спросила: «Псих или выпивоха?». Услышав отрицательный ответ, всё поняла и строгим тоном заявила: «Иди и больше не приходи. Не мешай работать. Нам такие не нужны». Сходное повторилось еще местах в пяти. Я понял, что ни о каком трудоустройстве мечтать нечего.

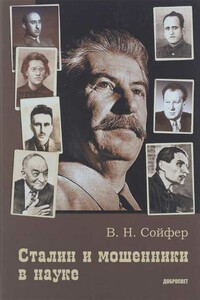

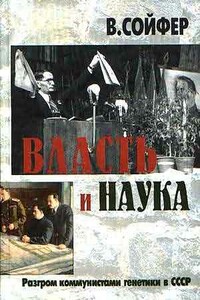

С первых дней безработицы я решил, что должен сохранить форму, не отстать от научного прогресса, и стал ходить в Ленинскую библиотеку как на работу. Сначала я просто читал свежие журналы, потом стал всё чаще смотреть книги и журналы старых лет. Меня всю жизнь интересовала история, я даже опубликовал в 1970 году монографию в Издательстве Академии Наук СССР под названием «Очерки истории молекулярной генетики», и стал думать, не начать ли изучать долгий период советской биологии, когда в ней главенствовал Лысенко. Потихоньку эта проблема захватила меня. Я стал просматривать свою довольно большую библиотеку, дошли руки и до завалов рукописей, всяких стенограмм и документов, которые копились десятилетиями и складывались позади книг на стеллажах и в шкафах в надежде, что когда-нибудь пригодятся. С удивлением и радостью я находил новые и новые документы. Оказалось, что в совокупности за годы работы у меня накопились уникальные свидетельства о роли партийного диктата, приведшего к разгрому некогда первоклассных научных школ.