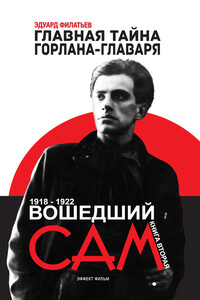

Главная тайна горлана-главаря. Книга 1. Пришедший сам | страница 135

Нач. отделения подполковник Коттен»

Странно, но в подробнейшем исследовании Владимира Земскова «Участие Маяковского в революционном движении» ни единого слова не сказано о том, какой приговор был вынесен главному организатору побега Сергею Коридзе. Да и с жизненного пути самого Маяковского эсер Коридзе-Морчадзе исчез на целых 16 лет.

Вернёмся в Бутырскую тюрьму.

10 ноября Маяковскому предоставили ещё одно свидание с родными. Затем – ещё одно. Когда со дня написания заявления о разрешении прогулок прошло 22 дня, пришлось писать новую бумагу:

«Покорнейше прошу Охранное отделение разрешить мне общую прогулку.

Владимир Маяковский.

18 ноября 1909 г.»

На этом прошении стоит резолюция:

«Разрешается, если это не идёт в разрез с установленным порядком».

24 ноября Маяковскому разрешили ещё раз встретиться с родными.

И тут вдруг подала голос Судебная палата. Вероятно, кто-то пожаловался судьям, что решение суда от 9 сентября не выполняется – отданный «под родительскую опеку» Маяковский продолжает находиться под стражей. Ситуацию изучил прокурор, который заявил, что приговор в отношении Владимира Маяковского не может быть приведён в исполнение, так как решается вопрос о высылке его на три года в Нарымский край под гласный надзор полиции.

Вопрос о «родительской опеке» был исчерпан.

А перед шестнадцатилетним Владимиром уже всерьёз замаячили дальняя дорога и немалый срок пребывания в далеко не курортном краю.

Людмила Маяковская писала:

«Что было делать?

Мама без ведома Володи отправилась в Петербург хлопотать о нём».

Остававшаяся в Москве Людмила Маяковская тоже не сидела сложа руки:

«Я, в свою очередь, вела переписку со своими друзьями, которые жили на Дальнем Севере, чтобы, на худой конец, устроить Володю среди них».

Маяковский уже знал, что из Строгановского училища его исключили. Но он не считал, что месяцы заключения прошли для него зря, написав в автобиографии:

«Важнейшее для меня время. После трёх лет теории и практики – бросился на беллетристику.

Перечёл все новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная школа. Но было чуждо. Темы, образы – не моей жизни. Пробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось >так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,

Солнце играло на главах церквей.

Ждал я: но в месяцах дни потерялись,

Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку…

Отчитав современников, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга – «Анна Каренина». Не дочитал… Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история закончилась».