В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 90

Вряд ли он слышал о «Домострое», но, узнав, одобрил бы его, хотя, по доброте своей, никогда не был в силах осуществить в своей семье «домостроевских» начал. Он был не только религиозен, но и богомолен. И желал вести свою семью и дом – а в дом включались еще «молодцы» (приказчики), подручные мальчики, многочисленная прислуга и «приживалки», бедные родственницы, – так или почти так, как вел ее прадед его в конце XVII столетия, молившийся пред тем же суровым и величественным Спасом Нерукотворным, пред которым маливался и учил нас молиться отец.

Надо ли говорить, что он был строгий, безукоризненно строгий семьянин.

И мать, вышедшая за него, пятидесятилетнего (и даже с лишком), без любви, имела от него пятерых сыновей и узнала все счастье и горе материнства, которое не дал ей любимый человек.

Отец оставил ее без всяких – буквально без всяких! – средств с двумя детьми, вовсе не устроенными, – но с честным, ничем ни на йоту не затемненным именем. Счастья и тут ей не было, но она и не шла на счастье, но любовь-уваженье к ней, верность ей, благодарность за ее неиссчитанный труд тут были прочны, постоянны и неколебимы.

Первым родился у нее сын, названный в честь отца Николаем. Его крестил старший пасынок, тоже Николай Николаевич, и бабушка Ольга Васильевна. Это был мальчик из тех детей, про которых точнее всего сказать словами Лермонтова:

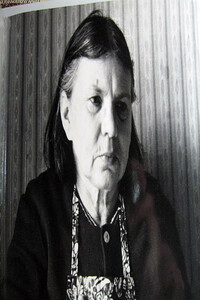

Простой народ говорил про таких детей «не жилец». «Жильцы» – те, кто приходится по тесной и грубой мерке «земного злого жития». Ф. Сологуб[88] любил писать про таких «не жильцов» – детей с большими, вдумчивыми глазами, в которых с ранней поры сиротеет испуг перед холодною скудостью бытия. Коля был не жилец. Он был звездоочитый мальчик. Его большие, широко и грустно раскрытые карие глаза поражают даже на карточке работы Мебиуса. Это не глаза, а очи, нечто более глубокое и зоркое, чем обычные глаза. Ребенок дивил всех своей кротостью, ранним пониманием людей и вещей, сияющей любвеобильностью ко всем. «Благодатный ребенок», – говорило про него важное и сановитое духовенство Богоявленской, что в Елохове, церкви. «Не жилец», – грустно дивовалась на него няня Пелагея Сергеевна, обожавшая его. Единокровные братья и сестры любили его. Не знаю, что подарил ему на зубок крестный отец его «братец Коля», как мы его звали, выбранный матерью в кумовья для того, чтобы укрепить связь между новым братом и ему единокровным, но и скупая бабушка Ольга Васильевна щедро встретила первый Колин зубок: у матери до злой нужды хранились ее тяжелые екатерининские «крестовики» – червонцы (2 или 3), озолотившие Колин зубок. Отец горячо полюбил своего тезоименитого первенца от второй жены. А мать в нем души не чаяла: ей-то он был радостью радостей, расцветшею для нее в новой чужой семье. Одним словом, Коля никому не оказался в нежеланье и в тяготу. Это был добрый дар, принесенный матерью в новую семью. Я был второй после него, и мне, и следующему брату Георгию нелегко бывало расти: от нас ждали Колиной светлости и любвеобилия, а мы были всего– навсего – «жильцы», легко ли, трудно ли, но применявшиеся «к тени века сего», падавшей на нас, жильцов, и ничем не темнившей бытия Коли, не жильца.