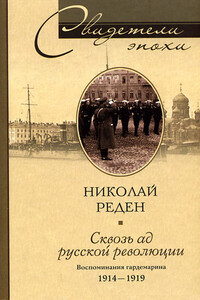

Портрет матери | страница 29

Машин мало, трамвайные рельсы в центре уже убрали, а троллейбус еще не пустили — можно идти, не особенно заботясь об осторожности.

И все-таки, пока доберешься до Комаровки, длинной предлинной покажется дорога. И пить захочется, и о домевспомнишь.

А если в каждое лицо вглядываться с тревогой, кап было в сорок первом: «Свой или чужой? Узнал? Не выдаст?»

А если за каждым углом ждать, как ждала мама, проверки, которая может окончиться тюрьмой? И встречаясь глазами с людьми во вражеской форме, бояться выдать свою ненависть? Как тогда?

Я шла, опустив голову, чтобы лучше сосредоточиться, по Минску 1950 года и по привычке переступала через трещины на асфальте.

Привычка осталась с того времени, когда город лежал мертвым и только довоенные мостовые чудом выжили в нем. Они были испещрены следами осколков. Страшная сила вдавила, вплавила в черную корку дорог куски оконного стекла и кирпича. Казалось, каждый шаг отдается болью в камне — невозможно наступать на раны. Они нанесены тем же огнем и металлом, от которых здесь гибли люди.

Теперь асфальт почти на всех улицах новый. И новые красивые дома поднялись на месте сожженных. Эти улицы казнили, как подпольщиков, по приказу — дом за домом, до последнего. Сейчас Ленинскую, Комсомольскую просто не узнать. Все здесь такое мирное, заботливо ухоженное — бульвары с каннами и цветущие липы.

Телегу с оружием, громыхавшую по булыжнику мимо немецких постов, очень трудно представить, когда вокруг тебя прекрасный, заново отстроенный город.

— Ты что-нибудь потеряла, девочка? — сочувственно спрашивает незнакомая женщина.

Что же это я остановилась посреди дороги? Вдруг стало не по себе от мысли, что могут забыть, какие были лица у людей на минских улицах 13 августа 1943 года.

Залиты, заглажены старые трещины на асфальте. Шрамы в памяти тоже будут заживать. И тогда через несколько лет уже будет невозможно узнать, почему худенькая русоволосая женщина посадила на воз, начиненный оружием, своего сына и поехала так через весь город, на виду полицаев, шпиков, эсэсовцев, редких прохожих — в сторону партизанской зоны. Кто ждал ее? А кто уже подстерегал недобрыми глазами?

На углу улиц Карла Маркса и Энгельса мой любимый еще с довоенного времени сквер. Здесь такие старые и такие высокие деревья, что даже просторное здание театра все прячется в кленовой тени. Лиственные головы вознеслись туда, где птицы и облака, и кажутся принадлежащими не земле, а далекому небу. У них такой успокоительный шепот. И каменный мальчик, обнявший за шею лебедя, без всякой печали следит за струями фонтана. На фонтане выбито: 1874 год. Вечное журчание воды, вечно юный и беззаботный шалун среди постаревших каштанов и кленов...