Серебряный век: невыдуманные истории | страница 43

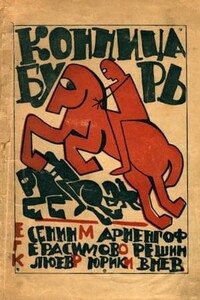

Требования к личности писателя. Полная путаница в распределении на группы, причем Сологуб и З. Гиппиус оказываются в «эгофутуристах» как участники «Очарованного путника». Единственный критерий может быть только в техническом разборе языка и стиха. Три пути для прозы: путь простоты (Пушкин), русской цветистости и пышности (Гоголь через Лескова) и путь фильтрованного интеллигентного языка (Тургенев через Чехова). Всякое настоящее новшество просто… Преходящесть произведений, построенных на одной минутной новизне приемов, призыв к простоте формы, искренности и сложности содержания… Заслуги акмеизма и футуризма (освобождение слова). Новых сил можно ждать только со стороны футуристов и «диких»».

«В заключение были прочитаны отрывки из повести В. Модзалевского, «Смерть Паливоды» В. Хлебникова и главы из печатающегося романа Юрия Юркуна «Шведские перчатки».

Прения, как и доклад, происходили под председательством Т. А. Шенфельд, оппонировали Н. Кульбин, Б. Масалов, И. Зданевич, М. Моравская, Г. Деминский и Г. Балянсон. Н. Кульбин развивал теорию освобождения слова. И. Зданевич доказывал необходимость школ как средства для борьбы и полемики и придавал большое значение новизне технических приемов, подтверждая это выдержками из романа Юрия Юркуна. М. Моравская утверждала необходимость направления и находила современное направление в обращении к простейшему и народному. Напомнила Е. Гуро. Г. Деминский находит, что возвращение к простоте пройдено уже в эпоху деятельности Льва Толстого. И теперь оно едва ли возможно. После прений М. Кузмин, Рюрик Ивнев, М. Моравская и Дмитрий Цензор читали стихи».

Поэты старшего поколения – Бальмонт, Брюсов, Сологуб – относились к Кузмину по-разному, но отдавали должное его таланту.

Ценили его молодые тогда Ахматова, Мандельштам, Городецкий. Самые юные – Георгий Иванов, Георгий Адамович и я – любили Кузмина и считались с его мнением.

Как все люди, Кузмин бывал в разных настроениях, но основной чертой его характера, несмотря на раздражительность и острословие, была доброта к людям, хотя «благодушным добряком» его никак нельзя было назвать.

Сам он любил высказывать парадоксальные или оригинальные мысли, делать замечания о явлениях природы или даже о пустяках, но не терпел, когда молодые поэты начинали ему в этом подражать. Мне запомнилась одна сцена на даче в Павловске, где проводил лето Кузмин.

Мы с Георгием Ивановым навестили его. Погода стояла прекрасная, втроем мы долго гуляли в Павловском парке. Кузмин не хотел нас отпускать без традиционного чая. За столом он был особенно разговорчив и остроумен. Мы дорожили этими беседами, Георгий Иванов и я. (Позднее к нам присоединился начинающий поэт Георгий Адамович.) Все мы были разными и относились друг к другу хорошо, может быть, потому, что делить нам было нечего. У каждого из нас в поэзии был свой небольшой участок, обрабатываемый по своему собственному вкусу. Позже, когда мы стали больше печататься и больше выступать на литературных вечерах, единственным яблоком раздора для нас стал свет прожектора, освещавшего наши участки, так как свет этот не всегда падал на нас равномерно.