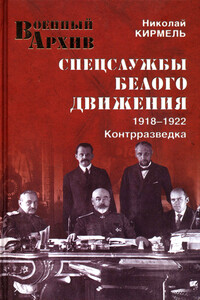

Карающий меч адмирала Колчака | страница 37

Первое время предварительные дознания осуществлялись госохраной вместе с губернскими следственными комиссиями. Незадолго до краха колчаковского режима, в октябре 1919 г. функции были разграничены: с преобразованием губернских следственных комиссий в окружные (при окружных судах) вся работа по дознаниям передавалась госохране, от которой дела в законченном виде передавались в следственную комиссию>{136}.

Поскольку четкого разграничения функций между государственной охраной и контрразведкой в законодательстве не было, это нередко приводило к параллелизму и дублированию в их деятельности. В Томске, например, помимо управления госохраны генерал-майора С.А. Романова действовали отделение контрразведки штаба Омского военного округа, контрразведка при штабе 2-й дивизии, городское отделение контрразведки (официально именовавшееся военным контролем), сыскное отделение городской милиции и чешская контрразведка. В Иркутской губернии параллельно действовали контрразведка штаба округа, военного района и управление госохраны. Однако управляющий губернией П.Д. Яковлев считал их работу неудовлетворительной и жаловался в мае 1919 г. министру внутренних дел, что «до сих пор не введены агенты ни в предприятия, ни в союзы, ни в организации»>{137}.

Ведомственная рознь между госохраной и контрразведкой проявлялась по самым разным поводам. Так, в мае 1919 г. начальник Иркутского губернского управления госохраны капитан (впоследствии — подполковник) Н.А. Смирнов докладывал в Особый отдел, что возглавляемой им ранее в Иркутске одной из параллельно существовавших контрразведок (отделением Главного военного контроля) «после тщательного агентурного наблюдения и предварительных розысков были открыты первые следы существования в городе тайной большевистской организации»; после расформирования же этого отделения в апреле 1919 г. и своего перехода в создаваемую госохрану он получил приказ от штаба военного округа сдать все дела военно-окружной контрразведке. Однако Смирнов выполнить этот приказ «без ущерба для дела не нашел возможным» и просил поддержки перед штабом округа с тем, чтобы эти дела остались у него в формируемом управлении госохраны