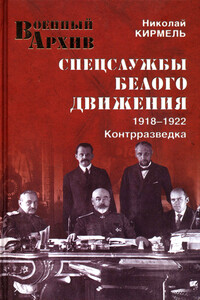

Карающий меч адмирала Колчака | страница 36

Помимо прочего, в ней, как отметил историк С.П. Звягин, оговаривался порядок взаимодействия органов госохраны с милицией и прокуратурой. Так, помимо прокурорского надзора за ведением дознаний (§ 5), окружному прокурору предоставлялось и право возбуждения предварительного следствия по политическим делам (по итогам дознания, оконченные материалы которого направлялись ему, в соответствии с § 23), которое поручалось судебному следователю (§ 29). Дознания по особо важным делам могло вести лицо, специально назначенное для этого верховной властью, в присутствии прокурора судебной палаты. Обыск и арест производились также с санкции окружного прокурора (§§ 11, 14). Он же мог прекратить производство дознания в случае отсутствия состава преступления или необнаружения виновного, а при недостатке улик — запросить прокурора судебной палаты об отмене ареста (§ 25). При этом, если государственный преступник являлся военнослужащим, дознание по его делу вело военное ведомство (§ 7). При этом статья не регламентировала разграничения функций госохраны с контрразведкой>{130}. Постановление Совета министров «О правах и обязанностях чинов военной контрразведки по производству расследований» от 3 мая 1919 г., которое было принято почти в той же редакции, что и «Временное положение о правах и обязанностях чинов сухопутной и морской контрразведывательной службы по производству расследований», со своей стороны не регламентировало взаимодействие с органами госохраны>{131}. В документе лишь сказано, что начальники отделений и пунктов, их помощники и классные чины имели право производить обыск и предварительный арест заподозренных лиц при содействии милиции на основании ордера, выданного их начальниками>{132}.

По ходу отметим, что оконченное контрразведкой расследование направлялось в военно-окружные или окружные суды, где судьбы обвиняемых решали несколько офицеров. Однако приговоры утверждались высокопоставленными военными, обладавшими правом предания военно-полевому суду. Первоначально этим правом на театре военных действий наделялись начальник штаба Верховного главнокомандующего, командующие армиями, командиры корпусов, главные начальники военных округов. Впоследствии командармы могли предоставлять такие полномочия начальникам крупных гарнизонов и уполномоченным по охране государственного порядка и общественного спокойствия. Но при этом, как отмечают очевидцы, органы безопасности превышали свои полномочия, злоупотребляли служебным положением, творили произвол в отношении арестованных. «Про некоторые контрразведки ходили рассказы, будто они напоминают собой застенок, где не только держат ни в чем не повинных людей, но стараются получить показания пытками и угрозами», — свидетельствует в своих «Записках» И.И. Сукин