Дневники св. Николая Японского. Том Ι | страница 16

Очевидно, что в религиозных кругах тогда распространилось ощущение грядущей новой эры, усилилась тенденция проповеди православия за рубежом, и даже родился замысел создания миссионерской академии для воспитания проповедников. В 1865 году было основано Православное Миссионерское общество, что также говорило о религиозном подъеме в России в ту эпоху. Вдохновленный такими веяниями времени, о. Николай отправляется в Японию с надеждой, что «не останется один».

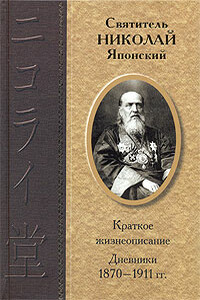

Получив должность настоятеля консульской церкви, Иван Касаткин 23 июня 1860 года принял монашеский постриг с именем Николай, а 30–го рукоположен в сан иеромонаха. 1 августа 24–летний иеромонах Николай отправился в Японию. Это было долгое путешествие на Восток через Сибирь, во время которого приходилось покупать повозки и нанимать возничих, а порой править и самому.

«В то время не было, как сейчас, сибирской железной дороги, поэтому ехать приходилось на телегах, часто не останавливаясь и ночью. Продолжая путь таким образом, в конце августа он наконец добрался до Иркутска, столицы Сибири, переправился через Байкал, прибыл в Читу, оттуда доехал до станции Сретенск и водным путем по Амуру к концу сентября с большим трудом добрался до Николаевска. Однако уже наступили сильные холода, к тому же водный путь покрылся льдом, морское сообщение с Японией оказалось перекрытым, поэтому пришлось остаться на зиму здесь», — пишет священнослужитель Японской Православной Церкви протоиерей Симеон Мии, вероятно, слышавший рассказ об этом из уст самого о. Николая (Сэйкё Дзихо — «Православный вестник», 1927, февраль).

Это примерно такое же путешествие, которое проделал 30 лет спустя, в 1890 году, Чехов по пути на Сахалин. (Строительство сибирской железной дороги началось в 1891 году, а закончилось в 1903 году).

В Дневнике за 1895 год о. Николай так вспоминает свое путешествие по Сибири в молодые годы: «Тридцать пять лет тому назад, когда я ехал в Японию, в одном месте, в Сибири, с прелестным видом зеленого четвероугольного поля на скате горы, налево, мне мелькнула мысль: хорошо бы навешивать человеку кресты, когда он кончает воспитание и вступает в жизнь и потом, по мере исполнения человеком своих служб, снимать с него кресты, так чтобы он ложился в могилу с чистою грудью, знаком, что исполнил возлагавшиеся на него надежды, насколько Бог помог ему. Это было бы, по крайней мере, разумней. Я теперь совершенно тех же мыслей» (26 июня/8 июля 1895 года).