Дневники св. Николая Японского. Том Ι | страница 17

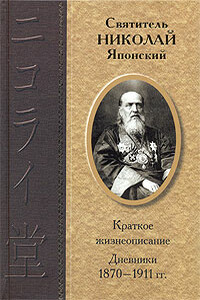

Это кристально чистое и в то же время сильное по накалу чувство призвания на свое служение не покидало о. Николая всю его жизнь.

Итак, в ожидании кораблей в Японию о. Николаю пришлось зимовать в Николаевске.

К счастью, здесь он встретился с уже находившимся в преклонных летах епископом Иннокентием, имевшим богатый опыт миссионерства на Аляске и также коротавшим здесь зиму.

Иннокентий посоветовал ему «перевести священное писание и молитвослов на язык новообращаемых туземцев с тем, чтобы православие укоренилось в их культуре». Для готовящегося к Японии и еще неискушенного в миссионерстве о. Николая это, должно быть, стало настоящей программой действий. В годы своего пребывания в Хакодате о. Николай с невероятной энергией занимается изучением японского языка (в особенности «камбуна» — китайских текстов, изданных со специальными пометами для того, чтобы текст стал понятен японцам), а также с большим усердием и упорством изучает историю Японии. Думается, что здесь сыграли свою роль и наставления епископа Иннокентия. Его позиция, что «православие должно укорениться в местной культуре», говорит о том, что он учил уважать культуру страны, где ведется миссионерская деятельность.

62–летний ветеран с большой заботой отнесся к 24–летнему юноше, у которого все было еще впереди, и даже собственноручно скроил ему новую рясу, поскольку старая, академическая, была недостаточно солидной. «Поедешь туда, все будут смотреть, какой–де он, что у них за священники. Нужно сразу внушить им уважение», — говорил преосвященный будущему миссионеру, посылая его за бархатом (С. А. Архангелов. Наши заграничные миссии. СПб., 1899).

2/14 июля следующего, 1861–го, года иеромонах Николай прибыл на русском военном корабле «Америка» в Хакодате. Едва открывшись для внешних сношений в конце эпохи Токугава, Хакодате уже был оживленным портовым городом, поприщем активной деятельности японцев из разных частей страны и иностранцев со всех концов света, одним из маленьких центров международной культуры наряду с Нагасаки и Канагава. В этот японский город и прибыл после долгого путешествия 25–летний русский миссионер.

Однако сразу после своего приезда о. Николай, кажется, пережил глубокое разочарование. Он так рассказывает об этом своему сотруднику Сергию (Страгородскому), позже присоединившемуся к миссионерской деятельности в Японии: «Когда я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она рисовалась в моем воображении, как невеста, поджидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот проснется в ее тьме весть о Христе, и все обновится. Приехал, смотрю — моя невеста спит самым прозаическим образом и даже и не думает обо мне» (Архимандрит Сергий. На Дальнем Востоке: письма японского миссионера. 1897).