Авиация и космонавтика 2013 09 | страница 14

Конечно же, в аэродинамике Су-27 были проблемные вопросы. К примеру, начиная с 1973 г. было известно о неблагоприятном характере протекания на Су-27 продольного момента по углам атаки. Дело в том, что передний наплыв, наряду с положительными факторами, привносил дополнительные сложности — нелинейности в протекании моментной характеристики продольного канала, что в сочетании с неустойчивостью создавало существенный дефицит пикирующего момента на больших углах атаки. Проблему знали, и пытались найти действенные способы ликвидации этого явления. С 1974 г. аэродинамики ОКБ проводили в ЦАГИ продувки различных вариантов наплывов, консолей крыла, щитков, пропилов и щелей на крыле и на наплыве. Рассматривались, в т. ч. и достаточно радикальные методы борьбы — переход к трапециевидному крылу, оснащенному механизированной передней кромкой с отклоняемым носком. Кстати, для Су-27 первый вариант такой аэродинамической компоновки испытывался в ЦАГИ еще осенью 1974 г.

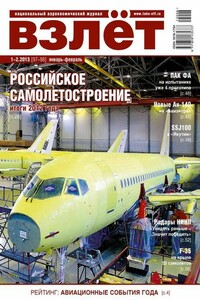

Штопорная модель ШТ-10-1 в аэродинамической трубе Т-105 ЦАГИ

В результате многочисленных экспериментов удалось выяснить, что в рамках первоначальной аэродинамической компоновки, в наибольшей степени на характеристики продольного момента можно повлиять соответствующим выбором геометрии наплыва. Были проработаны десятки вариантов обводов, проведены расчеты, испытания в аэродинамических трубах, а также исследования на пилотажных стендах ОКБ и ЦАГИ. В результате, был выбран оптимальный наплыв, который обеспечил сохранения приемлемого запаса пикирующего момента на стабилизаторе до больших значений угла атаки. Наряду с этим, серьезной проблемой являлась существенное снижение путевой и поперечной устойчивости самолета на больших углах атаки, а также ограничения, вызванные реверсом элеронов на больших скоростных напорах, установленные по результатам испытаний динамически-подобных моделей самолета. С каждым из этих явлений пытались бороться, и небезуспешно. В частности, для повышения путевой устойчивости на больших углах атаки исследовали влияние установки интерцепторов и пытались варьировать место установки вертикального оперения. Для исключения реверса элеронов на тонком крыле рассматривалась возможность отказа от закрылков и перехода к схеме с зависающими элеронами (флаперонами). Таким образом, наличие проблем с обеспечением балансировки не являлось достаточным основанием для полной переработки исходной аэродинамической компоновки, а иных более сложных проблем на тот момент на самолете просто не наблюдалось.