Бородуля | страница 28

«Только что написал в своем „Бородуле“ слова: Конец пятой части.

Три четверти девятого. Ура! Ура! Мне осталась только четвертая часть (о суде), за которую я даже не принимался. И нужно вы править все. И боюсь цензуры. Но главное сделано. Вся эта вещь написана мною лежа, во время самой тяжелой болезни. Болезнь заключается в слабости и, главное, тупости. Больше 5 часов в течение дня я туп беспросветно, мозги никак не работают, я даже читать не могу.

Лежать мне было хорошо. Свой кабинет я отдал Коле на день и Бобе на ночь, а сам устроился в узенькой комнатке, где родилась Мура, обставил свою кровать табуретом и двумя столиками — и царапаю карандашом с утра до ночи. Трудность моей работы заключается в том, что я ни одной строки не могу написать сразу. Никогда я не наблюдал, чтобы кому-нибудь другому с таким трудом давалась самая техника писания. Я перестраиваю каждую фразу семь или восемь раз, прежде чем она принимает сколько-нибудь приличный вид. Во всем „Бородуле“ нет строки, которая была бы сочинена без помарок. Поэтому писание происходило так: я на всевозможных клочках писал карандашом черт знает что, на следующий день переделывал и исправлял написанное, Боба брал мою исчерканную рукопись и переписывал ее на машинке, я снова черкал ее, Боба снова переписывал, я снова черкал — и сдавал в переписку барышне „Красной газеты“. Оттого-то в течение 100 дней я написал 90 страниц, — т. е. меньше страницы в день в результате целодневного и ежедневного напряженного труда. Ясно, что я болен. У меня вялость мозга. Но как ее лечить, я не знаю».

Как и почему роман «К. К. К.» стал «Бородулей», нам предстоит увидеть. А пока что идут переговоры с редакцией «Красной газеты». Несмотря на все трения Чуковского с цензурой и литературными чиновниками, редакции очень хотелось бы подписать публикацию именем популярного писателя. Чуковский непреклонен. 25 декабря он записывает в дневнике:

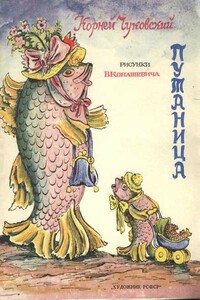

«„Бородуля“ у меня написан почти весь — I, II, III, V части и эпилог. Был у меня вчера Мак из „Красной“, убеждает меня дать свою фамилию, но я не хочу. Доводы я ему привел, не скрывая. Сейчас вышла книга Боцяновского о 1905 годе. Там была заметка обо мне. Госиздатская цензура выбросила: „Не надо рекламировать Чуковского!“ В позапрошлом году вышла моя книга о Горьком. О ней не было ни одной статейки, а ее идеи раскрадывались по мелочам журнальными писунами. Как критик я принужден молчать, ибо критика у нас теперь рапповская, судят не по талантам, а по партбилетам. Сделали меня детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книгами — их замалчивание, травля, улюлюкание — запрещения их цензурой — заставили меня сойти и с этой арены. И вот я нашел последний угол: шутовской газетный роман под прикрытием чужой фамилии. Кто же заставит меня — переставшего быть критиком, переставшего быть поэтом — идти в романисты! Да я, Корней Чуковский, вовсе и не романист, я бывший критик, бывший человек и т. д.»