Китти | страница 3

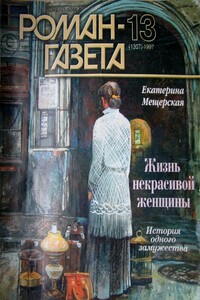

Вслед за публикацией в журнале «Новый мир» воспоминаний Е. А. Мещерской отдельные фрагменты из ее автобиографии были в виде книг изданы в США, Англии, Канаде, ФРГ, Дании, Финляндии, Новой Зеландии и Австралии.

Однако сотни машинописных листов ее воспоминаний оставались и остаются в ее архиве неопубликованными.

Е. А. Мещерская умерла на 91-м году жизни и была похоронена на Введенском (Немецком) кладбище, рядом со своей матерью Е. П. Мещерской (та умерла в 1945 году) и мужем И. С. Богдановичем (он умер в 1978 году).

Многие годы я поддерживал с Е. А. Мещерской, женщиной одинокой, нездоровой (у нее было больное сердце), не ходячей (в последние пять лет), творческие отношения, оказывал ей по возможности разностороннюю помощь.

Свой мемуарный архив, некоторые документы, фамильные фотографии, письма она еще в 1980 году передала мне для использования в печати после ее смерти.

В предлагаемой читателям книге представлены воспоминания Е. А. Мещерской: «Конец „Шехеразады“», «Рублево», «Змея», «История одной картины» и «Однажды…». События, описываемые в них, относятся к 1919–1930 годам. По объему они различны, по содержанию неравнозначны, но читаются с большим интересом.

Г. Нечаев

Конец «Шехеразады»

Это происходило в те годы, когда голод страшной тенью распростерся над Россией, когда с Сибири двигался Колчак, с Черного моря наступал Врангель, на Украине буйствовал Махно, повсеместно орудовали вооруженные банды грабителей и убийц.

Целые деревни сжигались. Беженцы шли по дорогам, прося подаяния и крова… Спутник голода — сыпняк косил людей. Вымирали деревни. Избы стояли с заколоченными окнами и дверями. Люди покидали родные места, устремлялись длинными и безрадостными вереницами вперед, куда глаза глядят. В полную неизвестность.

В Москве дома не топились. Не было электричества. Уборные в домах не работали. Сероватого пайкового хлеба выдавали очень мало — величиной не более двух сложенных вместе спичечных коробков. Он наполовину состоял из изрубленной соломы, которая не пережевывалась, раздражала язык, царапала небо, и ее то и дело приходилось выплевывать. Но и этот хлеб выдавали не всем. Моей матери, княгине, и мне, княжне, никакого хлеба не полагалось. Слово «лишенцы» тогда еще не придумали. Нас просто называли «чуждым элементом» или еще того хуже — «классовыми врагами». По этой же причине нас и на работу не принимали. Нас «не узнавали» на улице наши знакомые, стыдливо отводя от нас свой взгляд. Ни на какой приют у своих друзей мы не могли рассчитывать. Тогда мама решила покинуть со мною Москву. Конечно, выбор ее пал на бывшее наше любимое имение Петровское.