Восхождение, или Жизнь Шаляпина | страница 3

Вот эти «изгибы текста», а точнее, декламационную выразительность пушкинского стиха Шаляпин положил в основу своей трактовки партии Сальери. Когда в домашнем кругу композитора опера была исполнена летом 1898 года, причем Шаляпин пел обе партии — Моцарта и Сальери, а Рахманинов исполнял на фортепиано партию оркестра, то такой гениальный художник, как М. А. Врубель, был настолько потрясен услышанным, что создал ставшие широко известными иллюстрации к пушкинской трагедии, эскизы костюмов, а затем и декорации, в которых опера была поставлена на сцене Мамонтовского театра осенью того же года. По словам моего отца, видевшего Шаляпина в этом спектакле, он достиг буквально демонической силы, когда в ответ на слова Моцарта: «А гений и злодейство — две вещи несовместные» — Сальери, как бы нависая над намеченной жертвой, злобно бросал Моцарту в ответ: «Ты думаешь?» — и опускал яд в бокал, нетерпеливо торопя его навстречу смерти: «Ну, пей же». Не только в оперных ролях, но и в романсах русских композиторов и западноевропейских классиков Шаляпин находил подобные акценты, свидетельствовавшие о глубоком проникновении в идейно-эмоциональное содержание каждого произведения, неизменно обогащавшееся его гением.

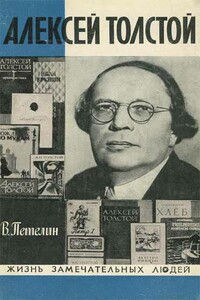

Петелин широко показывает связи Шаляпина с Римским-Корсаковым и другими музыкантами, нежную дружбу с Рахманиновым, встречи с историком В. О. Ключевским, с художниками и писателями, в кругу которых Шаляпин чувствовал себя, благодаря приобретенным им знаниям и гениальной интуиции, полноправным строителем отечественной культуры, стремительно выдвигаясь на первый план и уверенно завоевывая мировое признание и славу.

Многие писали об уникальности Шаляпина, с которым поныне нельзя сравнить ни одного певца, ни одного оперного артиста. «Для всех оставалось загадкой, как достигал Шаляпин поражавших всех результатов», — пишет выдающийся деятель и историк театра П. А. Марков, резюмируя свои впечатления от вокального искусства Шаляпина кратко и точно: «Казалось, этому певцу подвластно все». Но областью вокала далеко не исчерпывалось искусство Шаляпина. «Никогда больше я не видел такой полноты актерского искусства, какой обладал Шаляпин», — признает П. А. Марков, видевший на своем веку не одну сотню актеров.

В. Петелин ограничил хронологические рамки своей документальной повести едва ли не самым значительным периодом жизни и творчества великого сына русского народа. Думаю, что такое ограничение вполне оправдано тем значением, какое имел этот период в сложном процессе становления Шаляпина как гениального мастера отечественной культуры, с которой, несмотря на трагические годы эмиграции, он никогда не терял кровной связи, делающей память о нем драгоценной.