Суд над судом | страница 10

Добрались. Мать у плиты хлопочет.

Мальчики видят татар. Сидят рядом с отцом в тени дерева, поджав под себя ноги. У каждого тарелка с тутой. Отец угощает.

Мальчики прячутся за деревьями. Ничего не слышно. Ни слова. Цикады все заглушают. Тихо говорят татары. Тихо спрашивает их о чем-то отец.

Младший неотрывно следит за рукой старика, за его тонкими, длинными пальцами, в которых, чудится, цепенеет что-то живое — гусеница, бабочка, жук.

Мать застыла у плиты под навесом. Будто спиной чувствует присутствие сыновей, боится выдать их. Татар боится. Отца боится. Всего на свете боится.

Татары съели туту. Тарелки пусты. Встают, кланяются. Мать сует им лепешки в дорогу. Как бы незаметно от отца, с его молчаливого согласия. Видно, не догадались, в чей дом пришли, кто напал на них по дороге.

Цикады стрекочут.

Мать у плиты, худая, безропотная, молчаливая.

Отец, еще молодой, сидит в тени тутового дерева.

Слышно блеяние коз.

Волы втаскивают на пригорок повозку.

Ннгиджан — сладкое село Ннги.

— Пошли, — шепчет Людвиг, и они выходят из своего укрытия.

— Где пропадаете? — весело спрашивает отец.

Малыш — самый маленький из братьев — возится в земле, ни на кого не обращая внимания.

— Обедать пора, — говорит отец и идет проверить, как курится водка.

Людвиг идет вместе с ним.

Младший подходит к матери, обнимает ее за плечи, прижимается лицом к спине. Щекой чувствует жесткие ребра. Кажется, она такая тонкая и слабая, что сейчас упадет и больше не встанет. Так будет казаться всегда, и через пять, и через двадцать лет.

Мать оборачивается, берет сына за плечи, пытается заглянуть в глаза, но мальчик не дается, прижимается мокрым лицом к ее животу.

— Что случилось, Богдан-джан? Что случилось?

Он не отвечает. Мать гладит прямые жесткие волосы, тяжко вздыхает. Будто кто-то невидимый уже прибегал к ней, рассказал, что случилось.

— Ох и трудно будет тебе жить на свете, Богдан-джан. Очень уж нежный ты у меня, чувствительный…

ГЛАВА II

Незаконченный этот отрывок не более чем попытка войти в стихию будущей книги.

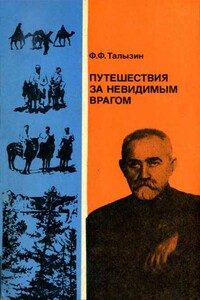

Хотя далеко не всегда можно теперь расположить в хронологическом порядке содержимое четырех туго набитых папок — итог многолетних усилий по составлению «Хроники одной жизни» (жизнеописание Фаро Кнунянц) и той папки, для которой даже название не было придумано (жизнеописание Богдана Кнунянца), — есть все основания полагать, что начал Иван Васильевич именно с нее, но потом оставил ради «Хроники одной жизни». Некоторые комментарии писались, по-видимому, одновременно и лишь хранились отдельно.