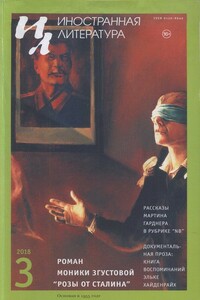

Сталинская культура: скромное обаяние антисемитизма | страница 10

«С тов. Маленковым.

27 января 1949 г.

2 ч. 55 мин.

3 ч. 55 мин.

Поправки к статье «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Для разнообразия дать три формулировки: в первом случае, где употребляется слово «космополитизм» — ура–космополитизм; во втором — оголтелый космополитизм; в третьем — безродный космополитизм.

После внесения этих поправок — можно печатать в завтрашнем номере «Правды»” (с. 241).

Все — вплоть до эпитетов — исходило от вождя. В течение последующих нескольких месяцев последовала травля «космополитов» (преимущественно евреев) практически во всех областях искусства, науки, культуры, образования. В этой тягостной атмосфере прекрасно чувствовали себя софроновы и суровы. Это был их звездный час. О том же, что переживала в те месяцы советская интеллигенция, свидетельствует рассказ известного литературоведа В. Адмони: «Встретившись в один из дней этой страшной полосы в книжной лавке писателей, мы с Исааком Григорьевичем Ямпольским одновременно сказали: «Помните осень 1941 года? Бомбежки? Как спокойно было тогда жить»” (c. 15)… Кажется, этим сказано все.

Мне довелось читать практически все материалы антикосмополитической кампании — статьи, стенограммы, письма, воспоминания. Да, проклятия в адрес «космополитов» еще не достигали степеней 1937 г. — их не предлагали «расстрелять, как бешеных собак», но ведь они и не «уличались» в подбрасывании яда в колодцы и стекла в масло (все это возобновится лишь спустя три года в связи с «делом врачей»)… Важны были сам накал погромных речей и легализация антисемитизма. Сталин прекратил кампанию в апреле, но дело было сделано: «кадры» расставлены, институции «вычищены», интеллигенция запугана, идеологическая атмосфера изменена: стало можно то, что вчера еще считалось «непартийным».

Когда кампания закончилась, одного из ее руководителей, заместителя заведущего Агитпропом ЦК «литертуроведа» Ф. Головенченко, выгнали за «перегиб»: выступая на партактиве в подмосковном Подольске, высокопоставленный руководитель ЦК без обиняков заявил: «Вот мы говорим — космополитизм. А что это такое, если сказать по–простому, по–рабочему? Это значит, что всякие мойши и абрамы захотели занять наши места!» (c. 17). Почему же подобное «обнажение приема» не поощрялось, а шутка «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом» оставалась кулуарным номеклатурным фольклором?

Ведь если в предвоенные годы можно было говорить о хотя бы эфемерной угрозе сталинскому единовластию, то в послевоенном Советском Союзе власть вождя была неколебима и абсолютна. И все же одна за другой следуют инспирируемые им идеологические кампании — в театре, литературе, кино, музыке, различных науках — от биологии и физиологии до философии и лингвистики, выселяются целые народы, чистки волнами прокатываются в армии, проходит «ленинградское дело», за ним следует «менгрельское дело», а уж еврейский сюжет развивается беспрестанно — запрет «Черной книги», убийство Михоэлса, разгон ЕАК, разгром всех очагов еврейской национальной культуры, борьба с космополитизмом, расстрел еврейских писателей и поэтов, аресты и пытки, дело врачей… Какая необходимость стояла за всеми этими акциями?