Волкогоновский Ленин (критический анализ книги Д. Волкогонова “Ленин”) | страница 21

Напомнив общеизвестный факт, что директор гимназии Ф. М. Керенский “не раз публично высказывал свое восхищение способностями и прилежанием гимназиста Ульянова”, Волкогонов бездоказательно привносит еще одну надуманную “деталь” в сочиняемый им образ Ленина: “Уже тогда свое первенство молодой Ульянов считал возможным подтверждать грубым моральным давлением и нетерпимостью к иным взглядам”.

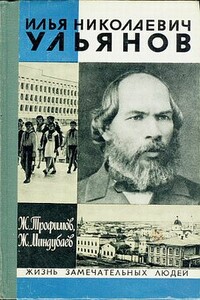

Изложив эти “детали”, портретист попытался дать свое “видение” обстоятельств, обусловивших вступление Александра, а затем и Владимира в борьбу с существующим строем. Ответы на вопрос: как случилось, что все дети директора народных училищ Симбирской губернии И. Н. Ульянова и его жены Марии Александровны уже в ранней юности не мыслили себя вне связи с демократическими силами, выступавшими против деспотизма и произвола господствующих классов, искали все исследователи, трудившиеся в Лениниане. Вопрос этот непростой, ибо сами-то Ульяновы жили более или менее сносно, не испытывали на себе капиталистической эксплуатации, национального гнета или чиновничьего произвола. Вместе с тем, дети Ульяновых имели все возможности сделать карьеру — окончить гимназии, затем высшие учебные заведения и стать преподавателем, юристом, врачом, литератором и даже ученым. Однако, отказываясь от личного благополучия, они один за другим вливались в ряды революционного подполья.

В общих чертах истоки этого феномена известны давно: свободолюбивая обстановка в семье, чтение демократической литературы, кричащие противоречия окружающей действительности, а для Владимира еще и героический пример старшего брата. Волкогонов еще недавно придерживался примерно такого же объяснения, но теперь, порвав с историческим материализмом, предпочитает заниматься либо выдергиванием фактов, либо их извращением, а затем и измышлением в своих выводах. Так, уцепившись за слова Марии Ильиничны атом, что Илья Николаевич “не был революционером”, портретист выдает эти слова за подтверждение “гражданской лояльности отца самодержавию” (с. 57). А как соотнести это с тем, что министры народного просвещения дважды (в 1880 и 1885 годах) подписывали приказы о досрочном увольнении симбирского директора в отставку? Или то горе, которое испытывал Илья Николаевич в эпоху реакции 1880-х годов, когда его любимое детище — земскую школу — пытались заменить убогими церковно-приходскими школами?

Волкогонов довольно уважительно пишет об Александре Ульянове, приписывая ему даже то, чего и не совершал: например, то, что якобы еще в гимназии он “быстро овладел тремя европейскими языками”. Но, отдав дань частностям, Дмитрий Антонович исподволь протаскивает надуманные тезисы о том, что во время учения А. Ульянова на первых курсах Петербургского университета “ничто не говорило, что юношу захватит ветер общественных движений”, а к политическим кружкам он “относился равнодушно” (с. 59).