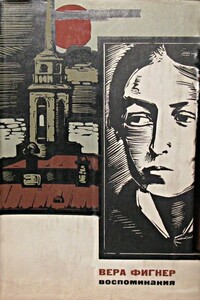

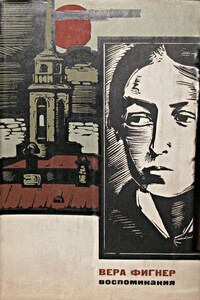

После Шлиссельбурга | страница 68

Трогательно было стремление крестьян к просвещению и к нам, как людям, в руках которых светильник знания. В трех волостях Петровского уезда, которыми я заведовала как фельдшерица, не существовало в то время (1878-79 гг.) ни одной школы; в селе Вязьмине, в котором мы жили, было всего два-три человека грамотных. Но потребность в знании, понимание необходимости и важности школы были ярко выражены. После тяжелого трудового дня (приходящих больных в течение 10 месяцев было 5 тысяч), когда вечером мы заходили с книжкой в чью-нибудь избу, для хозяев это был праздник, на который быстро сходились соседи. Нас обогревало безыскусственное радушие, милое гостеприимство, и, кончив чтение, мы уходили с миром, чувствуя над собой словно теплое благословение. Особенной любовью пользовалась моя сестра Евгения, учившая детей читать и писать. «Наша золотая учительша» — было ее прозвище. И эти хорошие воспоминания я унесла в тюрьму и сохранила во все годы заточения в крепости.

Теперь, в 1906 году, после громадного промежутка времени, я снова стала лицом к лицу с деревней. Но какая была громадная разница в положении!..

Конечно, я не знала деревни, материальной подоплеки ее, не знала крестьянина в его материальных отношениях, не знала народа, как массы… Не знала всесторонне. Для этого было мало времени, прожитого мной в деревне, и при обилии работы я имела слишком мало встреч. Самое положение наше в деревне, в Саратовской губернии, было исключительное, для крестьян новое. Оно определялось нашим интересом к человеческой личности крестьянина, и это ставило нас на известную высоту, а вместе с тем приподнимало и крестьянина, вводя его в сферу духовных и умственных интересов. Прозаические копейки и рубли не стояли между нами; мы не являлись покупателями труда крестьянина, а он не был продавцом своего единственного товара — рабочих рук. Это был праздник жизни: отношение обеих сторон было приподнятое, праздничное. «Новые люди приехали к нам», — так волостной писарь-взяточник формулировал с неудовольствием свои первые впечатления относительно нас. «Новые люди» внесли «новую», еще не испытанную в заброшенном селе форму отношений к деревне, внесли элемент духовный. Мы резко отмежевались от всех, деньги и власть имущих; отодвинулись от священника, который вымогал пятаки и гривенники за требы; стали в стороне от волостного писаря, который за все — про все брал те же пятаки и гривенники, и от барского двора крупного помещика, где дешево покупался труд мужика. И деревня тотчас поняла нас, поняла мотивы нашей деятельности и определила их как нельзя лучше: все, что мы делали для деревни, мы делали «для души». Так объясняли наше поведение крестьяне. И как мы стояли пред крестьянами в самой благоприятной для нас позиции, так и деревня стала к нам своей наилучшей, чистой стороной.