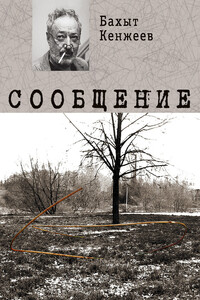

Обещание | страница 64

СТИХИ ОБО ВСЕМ

Влюбленные смотрят друг другу в глаза, но не видят тебя, а видят куски мешковины и куклу из тряпок.

– Посмотри на меня! – Я совсем не твоя судьба, я товарищ тебе, твой любовник, цветок и собака.

Как будто я зову ее из тьмы, она прыгает, прыгает и когда-нибудь не ...Кстати, о собаке. Когда я ложусь спать и выключаю свет, она стоит внизу у кровати, там, в темноте, и терпеливо ждет, когда я ей дам команду: – Иди сюда.

(Она очень воспитанная собака.)

И вот я говорю: иди ко мне! – и она начинает прыгать, прыгать, как оглашенная, цепляясь передними лапами за кровать, вытягивая морду, подрагивая невидимыми миру ушами, карабкаясь и срываясь.

Как будто я зову ее из тьмы, она прыгает, прыгает и когда-нибудь не Она так отчаянно хочет выбраться ко мне из этого мрака, так хочет забраться сюда, под защиту, в привычную жизнь, на подушку, в родное тепло, что мне вдруг начинает казаться, что это другой мрак и другие прыжки...

Как будто я зову ее из тьмы, она прыгает, прыгает и когда-нибудь не допрыгнет.

1.

2.