Ленин. Человек — мыслитель — революционер | страница 84

В октябре 1905 г. начинается всероссийская забастовка. 17 октября царь издает «конституционный» манифест. В начале ноября Л. возвращается из Женевы в Россию и в первой же статье призывает большевиков, в связи с новой обстановкой, расширить организацию, привлекая в партию широкие круги рабочих, но сохраняя нелегальный аппарат, в предвидении неизбежного удара контрреволюции. В декабре царизм переходит в контрнаступление. Восстание в Москве в конце декабря, без поддержки армии, без одновременного восстания в других городах и без достаточного отклика деревни, вскоре подавляется.

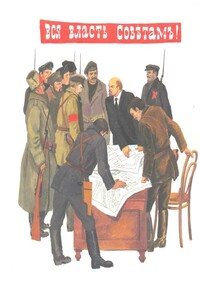

В событиях 1905 г. Л. выдвигает три момента: 1) временный захват народом действительной, т. е. не ограниченной классовыми врагами, политической свободы, помимо и вопреки всех наличных законов и учреждений; 2) создание новых, пока еще потенциальных органов революционной власти в виде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 3) применение народом насилия по отношению к насильникам над народом *. Эти выводы 1905 г. станут руководящими принципами политики Л. в 1917 г. и приведут к диктатуре пролетариата в форме Советского государства.

Разгром Декабрьского восстания в Москве отодвигает массы на второй план. Авансцену занимает либеральная буржуазия. Начинается эпоха первых двух дум. Л. формулирует в этот период принципы революционного использования парламентаризма в непосредственной связи с борьбой масс и в целях подготовки их к новому периоду наступления.

В декабре 1907 г. Л. выезжает из пределов России, чтобы вернуться в нее лишь в 1917 г. Открывается эпоха победоносной контрреволюции, преследований, ссылок, казней, эмиграции. Л. ведет политическую и организационную борьбу против всех течений упадочничества в революционной среде: против меньшевиков, проповедовавших ликвидацию (отсюда «ликвидаторы») подпольной партии и переход к чисто легальной деятельности в рамках псевдоконституционного строя; против «примиренцев», не понимавших противоположности большевизма и меньшевизма и пытавшихся занять среднюю позицию; против авантюризма социалистов-революционеров, пытавшихся личным террором заменить недостаточную активность масс; наконец, против сектантства части большевиков, так называемых «отзовистов», требовавших отозвания с.-д. депутатов из Думы во имя непосредственно революционных действий, для которых обстановка не открывала возможностей. В эту глухую эпоху Л. ярче всего обнаружил сочетание двух основных своих качеств: непримиримой революционности основной линии и безошибочного реализма в выборе методов и средств.