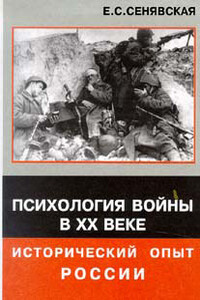

Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России | страница 13

Поэтому становление такого направления в исторической науке как «Психология войны в XX веке», несомненно, может как расширить горизонты военного знания, качественно дополнив его психологический и социологический ракурсы, так и раздвинуть границы знания собственно исторического. Изучение психологии российских участников вооруженных конфликтов в этом контексте приобретает особое значение, потому что человеческий фактор как раз и составляет ядро, суть социально-психологических и духовных явлений.

Цели и задачи исследования

Очевидно, что без учета психологического фактора невозможно адекватное научное осмысление новейшей отечественной истории, причем не только «военной», но и гражданской, а также современности. Понимание этого определило основные направления нашего исследования.

В данной монографии впервые в исторической науке рассматривается психологическая составляющая основных вооруженных конфликтов ХХ века; дается ее сравнительно-исторический анализ в больших и малых войнах, которые вела Россия (СССР) в этот период; используются в основном впервые вводимые в научный оборот источники; обосновывается и применяется разработанная автором методика сравнительно-исторического исследования психологических феноменов вооруженных конфликтов.

В качестве объекта изучения выступают российские участники полномасштабных внешних (межгосударственных) войн России и СССР в XX веке (русско-японская 1904–1905 гг., Первая мировая 1914–1918 гг., советско-финляндская 1939–1940 гг., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и Дальневосточная кампания 1945 г., Афганская война 1979–1989 гг.). Сравнительно-исторический характер исследования предопределил необходимость сопоставления событий по целому ряду параметров, в различных исторических и геополитических условиях, причем сравниваются друг с другом не только примерно равномасштабные конфликты, но и имеющие другие сходные черты (мировые войны, локальные войны на отдельных участках границы, войны на своей или чужой территории, и т. д.). В каждом случае учитывается и комплекс других факторов — социально-политических, идеологических, национальных и других.

Локальные вооруженные конфликты (как официальные, так и неофициальные) в монографии не рассматриваются, поскольку они являлись, как правило, кратковременными, в них был задействован весьма ограниченный контингент войск и не могли в полной мере проявиться психологические закономерности, характерные для полномасштабных и продолжительных боевых действий. Поскольку исследование носит в значительной мере сравнительно-исторический характер, мы делаем исключение только для