Пришвин, или Гений жизни | страница 34

«Будем как солнце! Забудем о том, кто нас ведет по пути золотому».

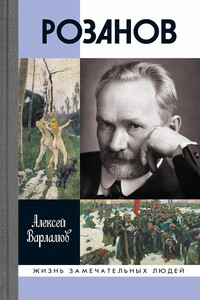

И все же если сравнить изображение северной обители в двух пришвинских книгах, можно увидеть огромную разницу. В первой Соловецкий монастырь — прародина Выговской пустыни, их связь для писателя несомненна и органична так же, как органична связь между старообрядческой культурой и жизнью людей в птичьем краю. Во второй — описание монастыря превращается в карикатуру, старательное выискивание недостатков и розановское противопоставление монастыря и природы.

Северная природа как бы «не доразвилась до состояния греха» — замечательно сказано, но дальше читаем о самой обители:

«Это гроб, и все эти озера, зеленые ели, весь этот дивный пейзаж — не что иное, как серебряные ручки к черной, мрачной гробнице».

Белокаменный Соловецкий монастырь менее всего похож на гроб, скорее уж — на пушкинский сказочный остров из сказки о царе Салтане, вдруг выросший среди морских волн, но, кажется, здесь на впечатление путешественника давит тот самый груз книжной культуры, чужой мысли, которой он успел набраться за несколько петербургских лет и от которой впоследствии пытался освободиться.

Конечно же, декадентскими или розановскими (Розанов все же не декадент) поисками содержание первых пришвинских книг не исчерпывается, и в «Колобке» есть масса замечательных страниц — чего стоит потрясающее описание лопарей, призыв к их защите, к спасению от вымирания, что невольно заставляет вспомнить Платонова и то родственное внимание, которое провозглашал Пришвин основой своего творчества. Но Пришвин не стал Максимовым или постМаксимовым, он не сделался ни этнографом, ни бытописателем, в творческих поисках его влек явно другой интерес, и волшебный колобок его катился совсем в иную сторону… И особенно отчетливо это проявилось в выборе друзей и литературной среды.

Писатель, как показывает насмешливая литературная практика, — вовсе не тот человек, который пишет романы или даже ведет всю жизнь дневник, не так все это важно, писатель — тот, кто участвует в литературной жизни. Пришвин это понимал, но вот как раз с писательским миром у припозднившегося новичка сложились престранные отношения.

Поначалу все шло ничего. В 1907 году Пришвин познакомился с А. М. Ремизовым, уже хорошо известным в литературных кругах прозаиком, и более близкого человека изо всей пишущей братии для Михаила Михайловича не было всю его жизнь. Сохранилось замечательное высказывание Ремизова об их первой встрече: «Мое впечатление — черная борода и черный зачес. И растерянные глаза от удовольствия. Помню, я подумал: со мной такому никак!»