Ульрих Цвингли. Его жизнь и реформаторская деятельность | страница 16

В 1518 году место священника и проповедника при большом Цюрихском кафедральном соборе сделалось вакантным. Место это считалось очень важным, и соборный капитул, от которого зависел выбор, искал человека достойного и образованного. Естественно, что имя Цвингли, который часто наезжал в Цюрих и имел здесь много друзей и поклонников, раньше всего было упомянуто в числе кандидатов. Особенно хлопотал в его пользу Освальд Миконий, учитель при соборной школе, с которым Цвингли познакомился еще в Базеле. Среди каноников у него также были почитатели. Но главным образом на его назначение повлияли политические соображения. Комиссия, назначенная для избрания проповедника, состояла как раз из лиц, относившихся враждебно к иностранным союзам, и это обстоятельство решило дело. То, что вредило ему в Гларусе, доставило ему успех в Цюрихе, и большинством – 17 голосов из 24 – Цвингли был избран в проповедники.

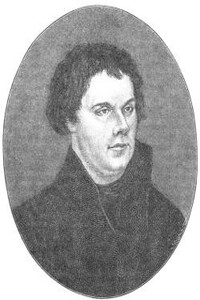

В первый день 1519 года Цвингли впервые взошел на цюрихскую кафедру. В этот день ему минуло 35 лет. Несколько выше среднего роста, прекрасно сложенный, цветущего здоровья и с мужественно красивым лицом, он обладал голосом не очень сильным, но проникающим в сердце и мощным, звучавшим глубоким убеждением даром слова. Уже при самом избрании он объявил, что не намерен следовать примеру прежних проповедников, читавших народу только отрывки из Евангелия, а будет излагать его в последовательном порядке, начиная с Матфея, в связи со всем Св. Писанием, и притом на родном понятном языке.

Пятнадцать веков после Рождества Христова в западноевропейском христианском мире не только Св. Писание в полном его объеме, но даже Евангелие было известно лишь немногим ученым; большинство же духовенства пренебрегало. Все его познания заключались в разной схоластической дребедени и каноническом праве. Буллингер[1] рассказывает, что на одном собрании деканов всей конфедерации оказалось, что только трое из присутствовавших читали всю Библию, остальные же признались, что никто из них не прочел даже всего Нового завета. Можно поэтому вообразить, на каком уровне находилось религиозное образование низшего духовенства. Оно выучивало наизусть готовые проповеди монахов и, часто даже не понимая их, преподносило потом народу. Те же из духовных, которые считались наиболее выдающимися проповедниками, причисляли Аристотеля к отцам церкви, а Фому Аквинского или Петра Ломбардского ставили выше апостолов. Как велико было невежество тогдашнего духовенства, особенно низшего, можно заключить из следующей проповеди одного монаха: “Теперь изобрели новый язык, греческий – это мать всех раздоров; на этом языке написана книга, зовут ее Новым заветом, и в ней много опасных мест. А теперь возникает еще один язык, еврейский; кто его изучает, становится жидом!”