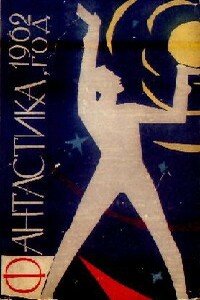

Рисунок Дароткана | страница 13

И почему много лет спустя она подставляла свой облик, чтобы помочь мне увидеть толстовскую Наташу или пушкинскую Татьяну? Почему она сумела так прочно оставить себя в моем сознании, надев свое старенькое ситцевое платье на леса и поля, на все то, что. называют магическим словом «Россия»?

Голос Татьяны Прокофьевны, как карандаш Даро-ткана, умел вызывать дух вещей.

Мне слышится, что и сейчас она кличет меня из далей времени, чтобы погрузить, как в сон, как в сказку, в синее, как река, утро.

9

Ручей. Высунула голову рыба. Олень. У оленя влажные девичьи глаза.

Как много неба и земли!

Я смотрю на рисунок Дароткана и думаю: может, это и есть утраченные метрики?

А почему бы и нет? Ведь ничто с такой силой не может удостоверить мое родство с краем, как вот этот рисунок.

О метриках дедушка и бабушка говорят шепотом, словно где-то рядом, поднявшись на цыпочки, стоит Степан Харламыч.

Речь идет о бумаге с печатью, где лихо расписался писарь, заверяя всех, в том числе и меня самого, что-я существую.

Но нет этой бумаги. Нет! А раз ее нет, то нет и меня. Я существую только отчасти, сотая или тысячная часть самого себя, да и то потому, что нет рядом Степана Харламыча. Он где-то косит сено и точит косу серым оселком, отпугивая стрекоз.

Марфа сказала мне, что раз у меня нет метрик, я не имел права ходить в школу. В школу имеют право ходить те, чье существование удостоверено подписью писаря и печатью.

Да, все дело в печати. Если бы удалось достать печать, то я поставил бы ее на одном из рисунков Дароткана и отнес к Татьяне Прокофьевне.

Ночной сон в душной спальне, где на полу лежит медвежья шкура, а в окно лезет зеленая лесная луна, дает продолжение моей мечте.

Рисунок Дароткана превращается в лес. Я показываю учительнице на вдруг возникший лес и уверяю ее, что это и есть мое метрическое свидетельство.

10

В кого только не превращалась Татьяна Прокофьевна! Она, как миф, живущий в человеческих душах, навсегда поселилась в моем сознании.

По ночам она превращалась в сказку и посещала мои детские сны. А потом много раз она становилась песней, возвращалась в музыку, в звук, нечто мелодично-химерическое, когда тоскующая мысль пытается склеить румяное девичье лицо с мелодией, надевшей на себя старенькое ситцевое платье.

Она всегда была рядом со мной, как невидимка, и громко окликала меня из прошлого, где она стояла у доски и писала мелом слова или цифры своей длинной девичьей рукой.

Эта рука протягивается ко мне через сумрак времени, чтобы отдать мне мою проверенную ею тетрадку.