Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики | страница 78

Главным сейчас было то, что он ощущал себя кучей падали, рядом с которой ходят кругами стервятники. И даже не стервятники — смерть ходит кругами. Он был средоточием смертей… Говорят, на войне замечены были такие: вокруг — огонь, свинцовый ливень, земля поднимается на дыбы, люди, словно тряпичные куклы летят во все стороны, рваные, битые, мертвые, а он посередине всего этого — как огурчик, без единой царапины, и даже не запачкается… Не любили таких. И правильно делали. За что их любить?.. «Но ведь я же не виноват!», — сказал он вслух. Виконт не ответил: его еще не было здесь.

Когда стало совсем уже невтерпеж, он, сложно изогнувшись, чтобы не отпускать руки Виконта, забрался под койку и подтянул к себе стоявшую там утку. Это было довольно-таки не просто проделать, но потом стало еще сложнее. Он пыхтел, тихонько рычал и злился. Однако же справиться все же удалось, благо дело было малое (а если бы большое?). Он даже не слишком набрызгал. Потом, задвинув утку подальше и кое-как заправив рубашку в пижамные штаны (оказывается, он был в пижамных штанах), он спохватился и поглядел в сторону освещенных дверей. Там, слава богу, никого уже не было.

Он испытывал облегчение, не физическое даже, а какое-то всеобщее. Жизнь вернулась, и жить, оказывается, было можно. Можно было рассмотреть комнату. Огромные, с глухими белыми шторами, окна. Низкий белый потолок, выложенный противошумными плитами. (Все белое — цвет смерти у древних). Сумрачные ряды выключенных мониторов с мертвыми экранами, и тот единственный включенный, к которому тянулись провода от Виконта: четыре зеленые цепочки импульсов ползли по нему слева направо — монотонные, как сигналы времени… Видимо, все это вместе было палатой усиленной терапии, или, говоря попросту, — «реанимацией». А вон в ту, дальнюю, темную дверь, они увозят, наверное, тех, кому помочь никакой усиленной терапией не сумели. (…Лающие, бешеные команды врача… сухой свирепый треск разряда… бедное, бледное, мертвое тело, подбрасывающее себя в бессильной судороге… и оскаленный напористый азарт на лицах под белыми круглыми шапочками…)

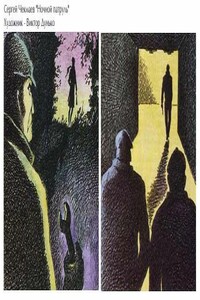

Вдруг кошка появилась на пороге — черная, как тень, в ярком белом прямоугольнике дверей. Стояла и смотрела, совершенно неподвижная, но в ней ничего не было от мертвой угловатости манекена — она была красива. Она была гладкая, ушастая и усатая, как Киссинджер. Лариска звала Киссинджера Ушатик — за его замечательные уши (ухи). Она звала его Умывальник, — когда он принимался умываться, вылизывая какую-нибудь случайно выбранную ногу до немыслимого блеска. Она называла его Хвостун — за его выдающийся хвост, способный раздуваться (по какой-то, всегда неведомой, причине) до толщины хорошего полена… Хвостун, Ушатик и Умывальник. Он выпал из окна и разбился. И никто помочь ему не сумел. Он умер ночью, в ванной, молча, один…