Гадание при свечах | страница 102

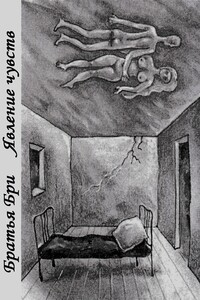

Потом – полный провал и темнота. Потом – она лежит на кровати, уже в своей комнате, и отец сидит рядом, держит ее руку, не отпускает ни на минуту. Она приходит в себя несколько раз – он все сидит и все держит…

Потом – уже не вспышка, а долгий проблеск. Глаза ее закрыты, она только слышит голоса.

– Как же теперь, Леонид? – спрашивает бабушка. – А не очнется – как тогда?

Отец молчит, потом отвечает, и Марина едва узнает его голос:

– Тогда – не буду жить. Ее я не переживу.

Бабушкин голос смягчается, становится тихим, успокаивающим:

– Да не будет этого, что ты! Напугалось дитя, от испуга не помирают, ты что!..

– Я это сделал с ней, – говорит отец.

– Да ты ли! Она этого напугалась, злыдня-то, его и взрослый напугается, куда ребенку!

– Его она не испугалась… – медленно произносит отец. – Она его чуть не убила, сердце чуть не остановила ему…

– Ну и хай бы сдыхал! – вдруг зло говорит бабушка. – Туда ему и дорога!

– А ей? – тихо спрашивает отец. – Ей тогда – куда дорога? Что вы говорите, Надежда Игнатьевна, как будто не понимаете…

Бабушка вздыхает и ничего не отвечает отцу; Марина снова перестает слышать голоса.

… Никогда в жизни она не болела так долго. Да и болезнь ли это была? Или в самом деле испуг? Или еще что-то, чему нет названия?

Только в октябре Марина впервые сама вышла из дому. Да и то дошла только до лавочки в глубине сада, потом ноги у нее подогнулись. Ветки яблонь лежали на самой спинке лавочки, пригнутые живой осенней тяжестью. Ежик высунулся из-под листьев, прошуршал куда-то быстрыми лапками.

Марина смотрела на яблоки, на ежа – и не чувствовала ничего, кроме пустоты.

Она не слышала, как подошел к ней отец. Может быть, он и шел за ней с самого начала, когда она только спустилась с крыльца. Он присел рядом на лавочку и молчал. Марина тоже молчала: у нее не было сил говорить. Она смотрела на его похудевшее лицо, на высокие, тонко очерченные скулы и прямую линию сомкнутых губ – и ей было все равно, смотреть на него или на яблоки…

– Никогда ты меня не простишь, – сказал он наконец, и Марина не поняла, спрашивает он или говорит утвердительно. – Что же мне теперь делать, Маша?

Он никогда не называл ее так, и Марина вздрогнула: ей вдруг показалось, что отец спрашивает не у нее… И тут же ей стало жаль его! Это было первое чувство, которое прорезалось в ней за долгие, безразличные и бессмысленные дни и месяцы!.. Марина почувствовала, как слезы подступают к горлу.

– Я сама не знаю… – выдавила она. – Папа, я не знаю… Что же это было? И зачем же ты… так?