Листы имажиниста (сборник) | страница 5

Скорее всего, прямодушный Гумилев не ощутил едва заметный привкус дегтя в этом на первый взгляд весьма медоточивом посвящении: «великолепным»-то назван Теофиль Готье! А Николаю Гумилеву отведена достаточно скромная роль добросовестного «перевозчика». Подтверждение тому – довольно резкие высказывания В. Шершеневича о поэзии Гумилева в дальнейшем. Правда, тон их меняется после расстрела Н. Гумилева (1921). И в статье для берлинской газеты «Накануне» (начало 1924 года) Шершеневич пишет: «За годы революции русская поэзия понесла много потерь. Нет Блока, нет лучшего мастера наших дней Н. Гумилева, этого прекрасного Ромео 20-го века»[20]. Нельзя не отметить и следующее. В одном из лучших, поздних стихотворений Гумилева «Сумасшедший трамвай», где мэтр акмеизма нарушает абсолютно все каноны своей школы, – ощутима печать «взвихренной» имажинистской поэтики…

Возвращаясь к сборнику «Carmina», обнаружим, что «дерзит» в этой книге юный Шершеневич и А. Блоку (см. стихотворение «Властелину» и примечания к нему). Да и в самом названии сборника заключен определенный «подвох». Сладкозвучная «Carmina» – не есть ли она на самом деле лишь начало латинского выражения «Carmina nullo canam», что означает: «Стихов слагать не буду»?

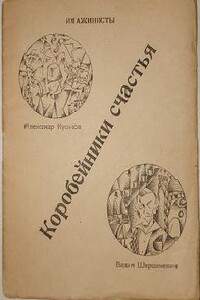

Критик В. Львов-Рогачевский назвал стихи первых двух сборников Шершеневича «пародиями», – в уничижительном значении этого слова, как бы «жалкими пародиями на…». Впрочем, даже если в этом и есть доля истины, то за юностью лет (а маститые исследователи, как правило, забывают, что «их авторы» зачастую годятся им в сыновья, если не прямо во внуки) грех этот не столь велик. А Вадиму Шершеневичу в 1913 году исполнилось 20. Что же до произнесенного Львовым-Рогачевским «бранного» слова, то как раз в этом году, коварно изменив блоковской «Прекрасной Даме» с «Дамой Новой» (стихотворение «Solo») и встав под фильдекосовое знамя эго-футуризма, Вадим Шершеневич пишет мастерскую ерническую пародию на традиционно «высокий» мотив «кинжала» (стихотворение «Русскому языку»). А пародийность, осознанная, но не всегда очевидная (особенно – для современного читателя), и, увы, не всегда удачная, – становится важной составляющей поэтики Шершеневича. Да и эго-футуризма в целом. Абсолютно верно почувствовал это в свое время Н. Гумилев, писавший о будущем «Короле поэтов», а пока вожде нового направления Игоре Северянине: «за всеми „новаторскими“ мнениями Игоря Северянина слышен твердый голос Козьмы Пруткова, но … для людей газеты Козьма Прутков нисколько не комичен…»