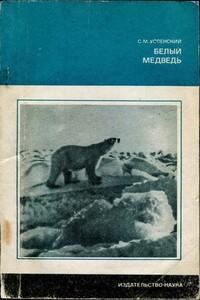

Живущие во льдах | страница 18

Еще из разговоров с пионерами освоения острова — Г. А. Ушаковым и А. И. Минеевым можно было заключить, что именно здесь находится самое главное отделение» медвежьего «родильного дома». Об обилии берлог на склонах Дремхеда мне позже рассказывали многие островитяне. Потом я все-таки попал сюда, и именно весной, когда это было нужно, но нам (моим спутником был местный охотник) не повезло с погодой. И хотя мы провели тогда в горах около суток, из-за начавшейся пурги обследованию их я смог уделить всего лишь несколько часов.

И вот спустя еще несколько лет у меня наконец появилась возможность подробно познакомиться с этой удивительной частью острова Врангеля. В конце марта трактор прибуксировал сюда довольно вместительный балок с железной печкой, запасом угля, продуктов, необходимым снаряжением и сразу же ушел в поселок. До приезда остальных участников экспедиции мы остались в балке вдвоем с Александром Александровичем Кищинским, тоже зоологом.

Утро следующего дня, тихое и ясное, застало нас в маршруте. И в этом году горы вполне оправдывали названием Медвежьих. Уже в ближайших окрестностях балка нам встретились, относительно невдалеке одна от другой, три берлоги — две полузанесенные снегом и, следовательно, пустые, покинутые семьями, и одна жилая. Ее хозяйка глухо рявкнула, показав на миг свою голову, и тут же скрылась. Ненадолго останавливаемся около каждой берлоги, чтобы описать се и нанести на карту. Рядом втыкаем в снег проволочный штырь с небольшим красным флажком на конце. В дальнейшем нам предстоит облететь остров Врангеля на самолете и провести учет берлог с воздуха; флажки будут служить ориентирами, помогут решить, насколько точными окажутся авиаучеты и вообще оправдывают ли они себя.

О том, что эта часть острова особенно приглянулась медведям, свидетельствует и обилие их следов. Цепочки отпечатков овальных ступней тянутся вдоль нашего пути, пересекают его во всех направлениях. Следы принадлежат и одиночным животным, и семьям;, местами они сливаются в настоящие медвежьи тропы. Среди них есть совсем свежие, вчерашние или даже сегодняшние. Есть и старые, оставленные неделю назад и еще раньше. Кстати, следы — зверя, человека или машины — «старятся» в Арктике совсем иначе, чем, скажем, в лесу. Там, где только что прошел медведь (если, конечно, это не рыхлый снег, выпавший в тихую и теплую погоду), можно заметить лишь слабые отпечатки когтей. Однако снежный покров в тех местах, где ступают медвежьи лапы, уплотняется, и в пургу следы разрушаются медленнее, чем остальной снежный покров. После каждой вьюги след проявляется все сильнее, поднимается на высоту до десяти сантиметров и более и постепенно принимает форму гриба. Но «гриб» уже недолговечен. Следующая же пурга перепиливает его ножку, и след исчезает окончательно…