Последний день СССР. Свидетельство очевидца. Воспоминания помощника президента Советского Союза | страница 17

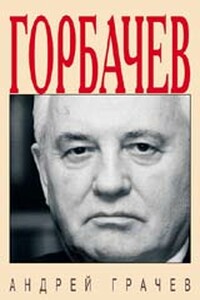

Именно в этом вопросе — о методе осуществления реформ — Горбачев принципиально расходился с Лениным, которого продолжал почитать как неоспоримого политического авторитета, если не кумира. Если в том, что касалось проекта «обновленного» социализма, у Горбачева (особенно на ранних этапах перестройки), как он считал, были точки соприкосновения с «поздним» Лениным, как, впрочем, и у большинства шестидесятников и других «детей ХХ съезда», то в методах он его антипод. Реформист, а не революционер. Куда ближе к меньшевикам, чем к большевикам. Одним словом, «чужой среди своих», что как минимум нетипичный случай для генсека ленинской партии.

А с 90-го года и того пуще: Горбачев — открытый сторонник преодоления «рокового» раскола российского рабочего движения, навязанного Лениным и его сторонниками, примирения коммунистов с Социнтерном и, наконец, «перерожденец», не стесняющийся объявить себя социал-демократом. (Его хитроумная линия защиты здесь состоит в утверждении, что и сам Ильич, если судить по его последним работам, получившим название «Завещания», начал двигаться в этом же направлении. Получается, что, доживи вождь до 80-х, избежав репрессий со стороны «верных ленинцев», то оказался бы в одном лагере с Горбачевым).

Для всех как минимум было очевидно: проект обновления страны и советского общества, которым должна была стать перестройка, не мог ограничиться, как это бывало прежде, серией новых мобилизационных призывов на очередном пленуме или партийном съезде. Чтобы стать рычагом модернизации страны, перестройка должна была ответить на вызовы нового времени.

Тогда, в утренние часы перестройки, которой еще предстояло обрести это имя, выработать собственный язык и политическую философию, все еще казалось возможным: и уместить все эти пожелания в рамках одного, объединяющего все общество проекта, и реализовать его, не расплачиваясь за это ни кризисом в экономике, ни расколом в партии и активизацией оппозиции, ни распадом единой страны.

Но с чего начать? Из четырех главных подвигов, которые намеревался совершить новый Геракл, — демократизация политической системы, реформа экономики, обновление структуры многонационального государства и прекращение конфронтации с Западом, грозившей новой мировой войной, — парадоксальным образом именно последняя задача представлялась самой реалистичной. Так было в том числе потому, что прагматический подход Горбачева, не утратившего крестьянские рефлексы, убеждал его: прекращение совместной с Западом гонки СССР по направлению к третьей мировой войне отвечает общим интересам, а значит, и здравому смыслу.