Последний день СССР. Свидетельство очевидца. Воспоминания помощника президента Советского Союза | страница 15

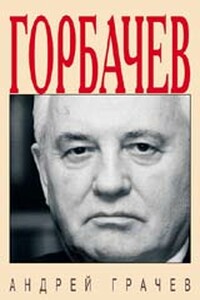

По первым выступлениям Горбачева на пленумах 1985 года — мартовском и апрельском, — как и во время начавшегося «хождения в народ» — на встречах с трудящимися на заводе Лихачева, потом в Ленинграде, — трудно было составить ясное представление о намерениях нового руководителя.

Во-первых, потому, что, получив власть из рук большинства Политбюро и Пленума ЦК, Горбачев, по крайней мере до того, как состав этого большинства не сменился, был вынужден постоянно на него оглядываться и заверять всех в своей верности решениям предыдущего съезда. Для оправдания любых нововведений приходилось в каждом случае призывать безотказного Владимира Ильича и ленинскую традицию: «В ленинском понимании, — говорил он на апрельском пленуме, — преемственность означает движение вперед».

Во-вторых, сами намерения Горбачева и его достаточно разнородной команды (к ее первому эшелону: Е. К. Лигачеву, Н. И. Рыжкову, В. М. Чебрикову, с которыми он выиграл первую партию — избрание генсеком, — в течение 1985 года добавились А. Н. Яковлев, В. П. Никонов, Б. Н. Ельцин, Л. Н. Зайков, А. И. Лукьянов) были в то время еще далеки от ясности и конкретности. Программа объявленных им перемен включала и ускорение в экономике, и упор на машиностроение, и выход на мировой уровень в науке, и совершенствование демократии, и придание динамизма внешней политике. Плюс — скорую и окончательную победу над алкоголизмом. Все вместе это должно было способствовать, следуя ленинским заветам, «полному раскрытию потенциала социализма».

Отвечая задним числом своим критикам, обвиняющим «архитекторов» перестройки в отсутствии детально разработанного плана или «графика» реформ, сам Горбачев объясняет: «Было бы странно, если бы с самого начала мы имели программу предстоящих реформ, тот самый „четкий план“, отсутствие которого нам ставят в вину критики перестройки. Откуда бы он взялся после двух десятилетий застоя? Нам было ясно, что предстоит трудный поиск пути, и мы не претендовали на то, что у нас есть „расписание поездов“. Кроме того, на первых порах преобразования могли быть направлены только на совершенствование существующей системы и проводиться в ее рамках. Резкий разрыв с существующей „формулой власти“, политическим языком и традициями был невозможен. К этому было не готово подавляющее большинство общества, к этому были не готовы и сторонники перемен, в том числе те, кто впоследствии перешел на самые радикальные позиции».