Звезды немого кино. Ханжонков и другие | страница 42

Заметим, что понятие «звезды» уже вовсю бытовало в западном кино, обогнавшем нас и здесь. Но что-то подобное брезжило и в нашем раннем кинематографе. Во всяком случае, начав сниматься в кино, Шурочка Гончарова ощутила (и отметила в своём дневнике), как резко возрос интерес к её особе в просвещённой среде — особенно среди студенческой братии и журналистов. А в дневнике её, относящемся к зиме 1912 года, мы находим горьковатые строчки: «У Ханжонкова стало противно. Система кумиров отвратительна». Это уже прямая речь про это самое! Трудно сказать, что вызвало такую реакцию у актрисы — судя по всему, она повздорила с кем-то из других фаворитов (или фавориток) публики, но запись определённо пометила что-то сущее, непременное.

Гончарова ещё три-четыре года продолжала активно сниматься и рассталась с кинематографом в общем бесконфликтно. Об этом красноречиво говорят её дневниковые записи: «Об Александре Алексеевиче Ханжонкове можно сказать как о человеке очень гуманном и по-товарищески относившемся к нам, актёрам, и всегда шедшем нам навстречу во всех случаях жизни. Вплоть до материальной поддержки».

Увы, приходится вчерне помянуть и две печальные странички из житейской и творческой биографии Гончаровой. Одна, пожалуй, скорее забавна, нежели драматична. Это было так: однажды к ней подошла подруга (тоже актриса) и передала просьбу Василия Михайловича Гончарова — узнать у «нашей юной героини», не выйдет ли она за него… замуж? Это было очень серьёзное, хотя и очень потешное предложение. При всей серьёзности, оно вызвало хохот у юной Гончаровой («И менять фамилию не нужно будет!»). Хотя смеяться было ни к чему — впору было пожалеть неугомонного старикана.

Зато другая страница была — будто в отместку — гораздо драматичнее. Гончарова ушла из кинематографа, а вместе с тем и из театра. Ушла в 1915 (или всё же в 1916-м) году. (Кстати, в трёх последних киношных работах её партнёром стал Иван Мозжухин, смело начавший свой триумфальный путь. Занятно, что все три картины были, что называется, из жизни простонародья — две деревенские картины и одна про так называемый рабочий класс. Это были по тем временам довольно длинные картины — каждая в 30–40 минут. Темы их были, судя по названиям, довольно красноречивы: одна «Горе — не беда», другая — «Крестьянская доля», а третья — «Рабочая слободка». Но это к слову).

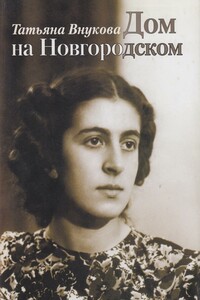

Столь раннее и резкое расставание актрисы со своей театральной и экранной профессией (а ведь ей было всего 26 лет) не может не удивлять и невольно заставляет думать о наличии неожиданных и бесповоротных обстоятельств. Действительно, из дневника её можно узнать, что перемену судьбы обусловила драматичная любовная история. Она таки полюбила. Не знаю всех подробностей: знаю только, что любимый человек (не актёр) фактически бросил её. Назло себе и всем она вышла замуж. Муж был едва ли не сказочно состоятелен, но, как часто случалось, поставил условием бросить актёрскую карьеру. Навсегда… О дальнейших перипетиях её судьбы распространяться не обязательно. Скажем только, что умерла Александра Васильевна в Москве в 1969 году.