Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего | страница 55

В остальном все выглядело, как и должно было выглядеть при советской власти, то есть достаточно казенно и уныло. Жемчужиной издательства был буфет в подвале. В годы обострения дефицита там можно было недорого и прилично поесть.

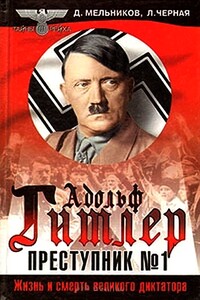

Рукопись «Преступника» приняли и зарегистрировали. Началось ее «прохождение».

«Прохождение» было у всех трудов одинаковое, опять же не считая трудов VIP-персон, то есть номенклатурщиков. Читал и проверял редактор, потом согласовывал свою правку с автором, далее перечитывал и отсылал в Главную редакцию, там труд снова читали. Постепенно рукопись обрастала подписями — старшего редактора, начальника отдела, главного редактора. Продолжалось это очень долго — иногда много месяцев. Никто не торопился…

Нашим старшим редактором был Исаак Соломонович Динерштейн — фигура вполне типичная для тех лет. Он был однокашник мужа по историческому факультету МГУ, заведению почитаемому. В отличие от мужа, в котором всегда чувствовалась какая-то некондиционность, как у «Теркина на том свете», Динерштейн был кондиционный, образцовый член КПСС. Я же и вовсе была беспартийная дама-литератор. Меня Динерштейн всерьез не воспринимал. Ежели возникали какие-то принципиальные вопросы, в спор со мной не вступал, говорил: «Ладно. Я позвоню Меламиду. С ним и будем решать…»

Конечно, Динерштейн прекрасно понимал, о чем книга, и избрал единственно правильную тактику. Читая книгу взахлеб, чуть ли не вслух в мое отсутствие (это я потом узнала), при мне делал вид, будто это самая обычная и привычная работа, бичующая германский фашизм и его фюрера Адольфа Гитлера.

В эту игру мы с ним играли очень увлеченно. Но и он, и я понимали, что «Преступник» таит угрозу не только для авторов, но и для издательства, и даже лично для редактора. И Динерштейн всячески пытался эту угрозу отвести. Не вдаваясь в принципиальные положения, хотел спасти книгу цитатами из классиков марксизма, сакральными словами: империализм, монополистический капитал, милитаризм, агрессия, а также ругательствами. Словом, делал то же, что и мы сами.

Помню только одну деталь! К имени «Гитлер» и к слову «фюрер», которые, естественно, в монографии о Гитлере встречались на каждом шагу, прибавлял эпитет «бесноватый». И так каждый раз.

— Исаак Соломонович, — жалобно говорила я, — он уже был «бесноватый» двумя строками выше…

— Не спорьте. Пишите «бесноватый».

— В этой главе он сорок раз «бесноватый».

— Хоть сто сорок раз. Вы, видимо, не понимаете всей важности темы. Хотите угробить книгу? Пожалуйста. Но я, редактор, не желаю терпеть вашей политической слепоты.