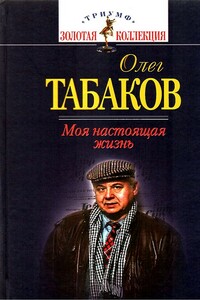

Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 | страница 72

Самым тяжелым временем не только для Художественного театра «эпохи Ефремова», но и для всей нашей страны оказалось последнее десятилетие миллениума, когда Советский Союз распался и возникло то новообразование, которое сейчас кличут Российской Федерацией. В сознании людей период этот связан прежде всего с экономическим бедствием, приведшим к исключительному наличию на прилавках продуктовых магазинов таких «деликатесов», как рыба ледяная и салат из морской капусты. Сейчас многие вещи из «той жизни» воспринимаются как ирреальная картина… Вспоминая «лихие девяностые», я думаю: «Да какой же жизненной силой наделен русский человек, а главное, какой сопротивляемостью оснащен его желудок, чтобы все это переварить и превозмочь?!» Но тем не менее это состоялось. Видимо, в жанре того же преодоления, которое в свое время очень смешно и удачно Александр Моисеевич Володин называл «вопрекизмом».

Школа-студия МХАТ, руководителем которой я был на протяжении пятнадцати лет, выживала в девяностые годы именно вопреки всему. Театральный вуз не только не пришел в упадок, но сумел остаться на плаву, преодолеть нищенство, ответить на все вызовы истории, судьбы и обстоятельств. Благодаря высокой стене своего маленького монастыря Школе удалось сохранить педагогические кадры. Это оказалось особенно важным в момент разделения театра, когда так или иначе надо было выбирать – «с кем вы, мастера культуры»: со МХАТом Горького или со МХАТом Чехова. Институт пережил трагические уходы из жизни педагогов, которые были, собственно, скелетом этой организации. Герасимов, Богомолов… Я не называю более знаменитых и более остепененных. В это же самое время довольно естественно стали привлекаться к сотрудничеству нужные люди, соответствующие моим представлениям о том, какими должны быть мастера Школы-студии: Алла Покровская, Александр Калягин, Лев Дуров, Евгений Лазарев пришли в то самое время.

Порой импульсом для новой идеи служил, казалось бы, проигранный бой… К примеру, обращаются ко мне однажды корейцы с просьбой их обучить. Я говорю: учеба будет стоить, ну, скажем, полмиллиона. Проходит ничтожно малое время, и сразу два ректора конкурирующих театральных вузов снижают эту цену впятеро и получают корейцев себе. На языке экономистов это называется демпинг, искусственное занижение цены. Нечестная конкуренция. Но не о честности в ту пору велся разговор, а о выживании, и, стало быть, представления о нормах, о профессиональной этике частенько отходили на второй план. И в это же самое время… Я сейчас не очень даже понимаю, как и почему я, с присущим мне трезвым прагматизмом, решился в 1991 году на авантюру с Кембриджем, организовав Летнюю школу Станиславского в Америке, чтобы обучать одаренных граждан США, имеющих средства, «экстрактизированному» актерскому мастерству.