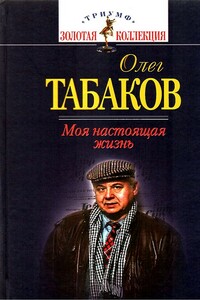

Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 | страница 60

Предпосылки творческой и финансовой стабильности подвального театра формировались постепенно. Нет, никакого «спецзадания» по организации русского капиталистического театра у меня не было. Все сложилось как естественное продолжение моей жизненной истории. Особенность ее заключалась в том, что я значительно раньше моих коллег вошел в непосредственный контакт с капитализмом на том участке, коим является «театральный департамент».

Впервые это случилось еще в 1973 году. Питер Джеймс, мой коллега по Международному институту театра, где мы вместе работали в комитете «Театр и молодежь», позвал меня ставить спектакль в Великобритании. До того момента я занимался режиссурой лишь однажды в масштабах постановки пьесы «Белоснежка и семь гномов», и с моей точки зрения никаких видимых причин предполагать во мне режиссерское дарование не было. Однако, оказавшись в цитадели капитализма, даже можно сказать – империализма, я увидел и, кажется, довольно быстро сообразил, что там и к чему. Надобно заметить, что помимо провинциального происхождения я имею способность не только к наблюдательности, но и к переимчивости. У Александра Исаевича Солженицына, который очень переживал из-за оскудения русского языка, есть некоторые выражения, якобы утраченные нашим «великим и могучим». Среди них есть и это самое слово – «переимчивый».

Мое первое, непосредственное участие в работе театра, давно существующего в условиях развитого капитализма, по сути дела, и явилось базисным для освоения принципиально иного для советского человека способа существования театральной единицы. Затем начались мои нескончаемые поездки по приглашениям ставить спектакли в социалистические Венгрию, Чехословакию, в капиталистические Соединенные Штаты или в такой «микст социализма и капитализма», как ГДР. Но все происходящее там уже было детализацией практических знаний, которые мне лишь оставалось разложить по полкам: с чем мы имеем дело, как оно сопротивляется, в чем ему надо следовать и с чем его вообще едят…

Поскольку спектакли, которые я делал за границей, чаще всего бывали успешными, то есть оставались в репертуарах на следующий сезон и задерживались в них иногда и дольше, а некоторые представляли ту же Финляндию на каких-то европейских смотрах, то это, по всей вероятности, означало, что занимательность моих работ была достаточно высокой. А ведь занимательность является едва ли не основным требованием к капиталистическому театральному продукту. Откуда же стремление соответствовать этому требованию взялось у меня, советского актера? Отчего мне всегда были чужды концептуализм, многозначительность метафор? Оттого, что опирался я исключительно на то, чем хорошо владею. Я ученик школы Московского Художественного театра. Для меня главное на сцене – это живой актер, и главное в его ремесле – живое восприятие окружающей действительности, ее адекватная оценка, склонность к борьбе, столкновению, в результате которого и реализуются полярные взгляды действующих лиц. Вот, по сути дела, короткое и понятное объяснение. Я говорю не об абсолютности художественного результата, а размышляю о том, была ли в капитализме, нарождающемся в царской России конца позапрошлого века, заложена закономерность рождения Московского Художественного театра, Александра Яковлевича Таирова, позже – Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Не то чтобы я сравниваю – упаси боже, но как успешный актер и переимчивый театральный работник я довольно рано усвоил необходимость последовательного изложения. Еще раз говорю: я никак, никому и ничего не хочу доказывать, что-то сокрушать, вершить или вообще низвергать. Но существует же какое-то объяснение тому, что подвальный театр, родившийся в 1978 году с премьерой спектакля по пьесе Алексея Казанцева «…И с весной я вернусь к тебе…» режиссера Валерия Фокина, и последовавшие за ним спектакли в каком-то смысле обогнали время!