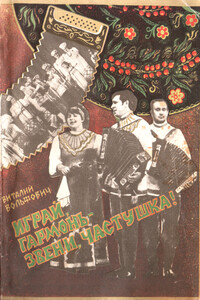

С гармонью - в XXI век! | страница 9

Поэта даже не смущало огромное распространение инструмента в народе:

В ответ А. Жаров также в стихотворной форме спрашивал у своего коллеги:

Известные «Проводы» Д. Бедного А. Жаров вспомнил не случайно, так как, критикуя гармонь, Д. Бедный всячески восхвалял русские «гусли-самогуды».

Позиция Д. Бедного не являлась какой-то исключительной в то время. Многие профессиональные музыканты относились к гармонике весьма отрицательно, и на то имелись свои причины. С одной стороны, широко распространенные гармоники того времени были далеки от совершенства: примитивны по конструкции, пронзительно-резки по звучанию. С другой стороны, активное использование инструмента в кабаках с их, мягко скажем, специфическим репертуаром, компрометировало гармонь. Многие даже считали тогда, что гармоника портит, развращает художественный вкус людей.

Весьма показательно в этом плане мнение музыкального критика И. Липаева, который в те годы прямо написал: «Мы не будем доказывать антимузыкальность этого инструмента — она слишком хорошо известна всякому. Чем скорее исчезнет он в России — тем лучше».

В 1926 году молодежь страны выдвинула лозунг «Гармонь на службу комсомолу!» Он послужил толчком к началу большой работы за активное использование гармоники в массовой культурно-просветительной деятельности, оздоровлении музыкального быта. Повсеместно стали проводиться конкурсы гармонистов, привлекавшие большое количество исполнителей-любителей. Подобные творческие соревнования проводились и на Южном Урале. В них участвовали все желающие, а по условиям допускалась игра на любых видах гармоники (баян, двухрядка, трехрядка, ливенка, черепашка, тальянка и т. п.).

21 февраля 1927 года в Челябинске прошел городской конкурс гармонистов, организатором которого был горком комсомола. Жюри возглавлял известный в городе музыкант Г. Моргулис, а помогали ему челябинские баянисты — Тушев, Толстихин, Шинявский, Касатонов, Ваганов.