«Картинки с выставки» Мусоргского | страница 22

Из письма М. П. Мусоргского М. А. Балакиреву от 23 июня 1859 года

Прообразом финала сюиты послужил гартмановский проект городских ворот для Киева. Работа была представлена художником на конкурс, проходивший в 1869 году, но не увенчавшийся успехом. Проект Гартмана был выдержан «в древнерусском массивном стиле с главой в виде славянского шлема». Стасову, да и всем его друзьям-музыкантам, нравились и надвратное архитектурное украшение в форме русского кокошника, и низенькие колонны, как бы ушедшие в землю, воплощающие мотивы старины. Образ древнего Киева — столицы первого русского государства — представлялся многим прогрессивным деятелям прошлого века символическим образом родины.

Пьеса Мусоргского во много раз превзошла по художественной силе акварельный эскиз Гартмана. Она воспринимается как развернутая фреска, рисующая народное празднество, как мощный оперный финал. Ее светлое гимническое звучание напоминает заключительный апофеоз из «Ивана Сусанина» Глинки. Торжественное оркестровое звучание фортепиано сходно с колокольным звоном (у Глинки он тоже есть, только настоящий, оркестровый). Неторопливое движение,

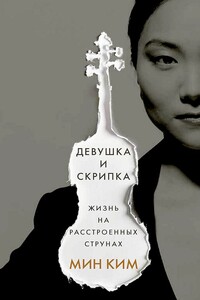

В. А. Гартман. «Проект городских ворот в Киеве. Главный фасад»

простота ритма, лапидарные, крупные мазки ясных красок придают музыке широту и величавость. «Русское» проявляется в ней и через гармонический стиль (характерная мягкость и ладовая многозначность аккордовых соотношений), и через вариантный способ развития: каждое последующее проведение темы раскрывает все новые оттенки колокольных звучаний.

Вторая тема имеет хоральный склад, она напоминает церковное пение и звучит как неожиданное вторжение холодноватого, отстраненного колорита после мощных ярких красок, что образует ярчайший театральный эффект.

Сопоставление этих образов происходит дважды, затем вступает «колокольный перезвон». Он существенно расширяет наше представление о возможностях фортепиано. Инструмент у Мусоргского обладает звуковой палитрой настоящей звонницы! Сначала гулко ударяет большой главный колокол, затем вступают средние, включаются малые колокольцы — и в их перезвоне отчетливо выступает мелодия первоначальной «Прогулки».

В заключении пьесы достигается грандиозный масштаб звучания. В этом почти оркестровом изложении обе темы финала сближаются, объединяются на общей гармонической основе. И тут-то выясняется, что они построены из одного материала, который как бы поворачивался разными гранями, а в итоговом проведении совместил в себе черты обеих тем.