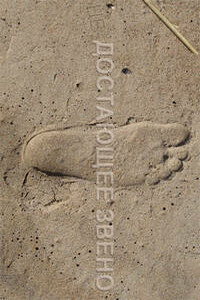

Палеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой | страница 47

Зубная система изначально гетеродонтная, причём зубы из-за жевания и усиленных боковых нагрузок имеют развитые корни. Из-за больших прочных корней замена зубов затруднена, отчего обычно есть только две генерации зубов (по-умному: дифиодонтия) — детская молочная и взрослая постоянная. Зато верхние и нижние зубы плотно смыкаются, то есть находятся в окклюзии. Для более успешного жевания рот оборудован губами, щеками и гибким языком. Пищеварительная, выделительная и половая системы редко заканчиваются общей клоакой, будучи обычно хорошо разделены.

Дыхание рёберное, ему помогает и мускульная диафрагма; лёгкие ячеистые, с альвеолами.

Сердце четырёхкамерное, причём дуга аорты левая; эритроциты круглые, без ядра.

Размножаются млекопитающие либо яйцами, либо живорождением. Однако яйца яйцекладущих млекопитающих отличаются от яиц рептилий малым количеством желтка и мизерными размерами, так что вылупляется не полноценный самостоятельный организм, а фактически ещё эмбрион. Сумчатые тоже рожают эмбрион, но уже без стадии яйца, а у плацентарных есть плацента. Все млекопитающие без исключения заботятся о потомстве и выкармливают детёнышей молоком.

Мочеточник открывается в мочевой пузырь, который теряет функцию запасания воды; для животных с длительным беспомощным детством в гнезде и развитым обонянием (как у родителей, так и у рыщущих вокруг логова хищников) актуально уметь хоть немного терпеть. Обмен веществ у всех млекопитающих идёт до мочевины — рыбо-амфибийный признак с лишним расходом воды и энергии, зато позволяющий быстро избавиться от ядов — продуктов обмена.

В мозге наибольший отдел — конечный, причём в нём особо развиты обонятельные луковицы и новая кора, не всегда, но часто покрытая бороздами и извилинами. Из органов чувств преобладают обоняние, осязание и слух. У млекопитающих обычно развиты ушные раковины, есть барабанная часть, молоточек, наковальня и стремечко. Сетчатка глаза способна различать лишь два цвета (зелёный и синий), но у обезьян снова появились «красные» опсины — белки, реагирующие на определённую длину волны. В качестве экзотики встречаются экзотические виды чувств: электрорецепция у утконоса и эхолокация у китообразных и рукокрылых.

Огромное число наших особенностей происходят из ночного образа жизни мезозойских предков: шерсть и теплокровность, ведь даже в термоэру мелкий зверёк по ночам мог подмерзать; преобладание обоняния с осязанием и потеря способности видеть в красном и ультрафиолетовом спектрах, ведь и малоэнергетичных «красных», и тепловых «ультрафиолетовых» фотонов ночью в глухом лесу летает немного, тогда как нюхать и трогать траву и листья становится очень актуально (красное видение обезьяны потом восстановили, но ультрафиолет нашему глазу так и недоступен). Из-за этого же конечный мозг млекопитающих рос поначалу в основном за счёт обонятельных луковиц, что прекрасно видно по эндокранам, а новая кора развивалась для обработки сигналов механорецепторов от вибрисс и волос. И до сих пор у человека, с его вроде бы преобладающим зрением, разрешающая способность пальцев рук выше, чем у глаза: аккуратно потрогайте собственный лоб, а потом попробуйте разлядеть его мелкобархатистость. Между прочим, неспроста профессиональный антрополог лучше распознаёт фрагменты костей на ощупь, нежели на глаз. С другой стороны, у млекопитающих исчезли почти все пигменты, кроме пары разновидностей меланина. Отсутствие синего пигмента в волосах — один из определительных признаков всего класса, ведь в темноте да сослепу всё равно ничего не видно, так что мутации утери цветности не отсекались отбором.