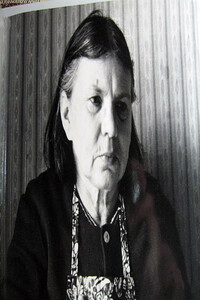

Портрет поздней империи. Андрей Битов | страница 20

В «Пенелопе» герой писателя изображен в облике «приниженного и растерянного» собственными постыдными чувствами «интеллигента без интеллекта». И все равно — баланс его душевной жизни поддерживается единственно представлением о самостоянии личности. Сюжетная интрига рассказа мотивирована как раз случаем нарушения этого баланса.

Во времена «развитого социализма» битовский «маленький человек» несомненно глядел «антигероем». Априорную ценность представляет заложенное в нем сознание, его рефлексия, а не его поступки, сознание раздражающие, но не определяющие. Из объекта чужого воздействия человек превращается в субъект, бередящий свою и чужую жизнь. Самый верный и естественный путь его развития — творческий. Драма в том, что вступить на него не всякому дано.

Герой Битова — участник трагедии, внешнему миру не нужной и не видимой. Делать ее чьим-либо достоянием не в его природе и уж точно не в его правилах. И в этом, экзистенциальном, смысле он тоже — антигерой. Как, впрочем, и многие другие персонажи молодой ленинградской прозы 1960-х.

Вдохновленная толстовского типа интуицией, писательская задача Битова определенна: исследовать диалектику уединенной души в образе своего современника — с целеустремленной «энергией заблуждения». Лишь не познав самого себя, удостоверившись в неисчерпаемости собственного сознания, герой Битова поражается загадкой существования чужого «я», «не себя».

Это ясно уже по «Пенелопе». Само собой, и после «Пенелопы» художественная мысль Битова в этом направлении не притормаживает. Появляется, например, Митишатьев из «Пушкинского дома» − по мнению Омри Ронена, едва ли не единственный доросший до общезначимого классического типа персонаж новой русской прозы.

Укладывающиеся в рамки обычной житейской истории сюжеты рассказов и небольших повестей Битова срастаются в неканонические художественные образования. Их модель предугадана в повести «Сад»: страдания главного персонажа просветляются и опираются на вовлеченное в действие эссеистическое суждение, раздвигающее сюжетный занавес. Художественная интуиция писателя преодолевает «жанр». Вместо «жанра» структурообразующей единицей прозы выделяется «текст». Степень рефлексии по поводу собственного текста у Битова становится такой, что произведение само сворачивает к автокомментарию, не может без него существовать.

Дух поэтического осмысления жизни, дух эссеизма утвержден у Битова довлеющим себе творческим законом. Человек на глазах превращается в мыслящий тростник. Порой — в камыш, инакомысленно шумящий. Неизбежным становится постулированный теоретиками постмодернизма авторский «пародийный модус повествования» как экзистенциальная константа текста.